Deutsche Feldartillerie im 2. Weltkrieg: 105 mm leichte Feldhaubitze 18, 7,5-cm leichte Feldkanone 18, 10,5-cm-Kanone 18.

Geschichte, Entwicklung, Einsatz, Spezifikationen, Statistiken und Bilder.

105 mm leichte Feldhaubitze 18, 7,5-cm leichte Feldkanone 18, 10,5-cm-Kanone 18

Typ: deutsche Feldartillerie.

Leichte Feldhaubitze 105 mm leFH 18

Seiteninhalt:

Die deutsche Armee hatte das Kaliber 105 mm für ihre standardmäßigen Feldhaubitzen schon weit vor dem Ersten Weltkrieg gewählt und blieb auch dabei. Im 1. Weltkrieg war das 10,5-cm leFH 16 die Standard-Feldhaubitze, welche die gleiche Lafette wie das vorherige Standard-Feldgeschütz 7,7-cm FK 16 verwendete. Nach 1918 verblieb eine Anzahl dieser Haubitzen bei der neuen Reichswehr und wurden dazu verwendet, die Batterie-Kommandeure und Unteroffiziere des 2. Weltkrieg auszubilden.

Die Einsatzanalyse der deutschen militärischen Planer während der 20er Jahre ergab, dass in zukünftigen Konflikten eine 105-mm-Granate wesentlich effektiver wäre als das 75-mm-Äquivalent, und sich ohne großen Mehraufwand auf das Gewicht des Geschützes auswirken würde. So entschieden sie sich für eine neue 105-mm-Haubitze und die Entwurfsarbeiten begannen 1928/29. Die Firma Rheinmetall wurde zum Projektleiter und das Ergebnis ihrer Bemühungen war 1935 bereit für den Truppengebrauch.

Die neue Kanone war die 105mm leFH 18, eine konventionelle und ordentliche Haubitze mit einem brauchbaren Projektil-Gewicht und angemessener Schussweite. Wenn es einen Fehler mit der leFH 8 gab, dann war es die Tatsache, dass sie so ordentlich gebaut war, da sie auch ziemlich schwer wurde. Allerdings wurde der Transport durch Kraftfahrzeuge vorausgesetzt, wodurch genügend Zugkraft zur Verfügung stehen würde – zumindest in der Theorie.

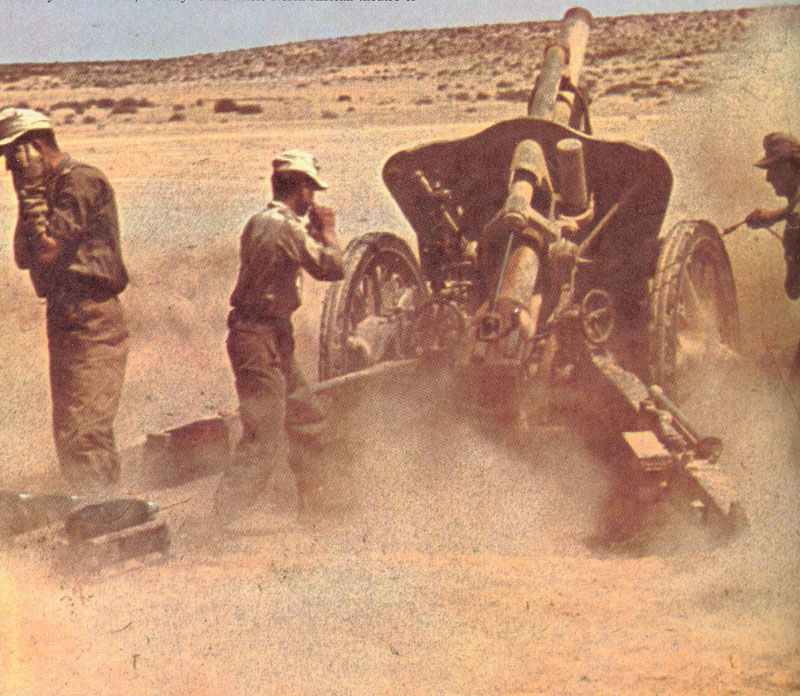

Die leFH 18 wurde zu einem begehrten Exportgut und eine Reihe wurden an Spanien, Ungarn, Portugal und einige südamerikanische Staaten verkauft. Ebenfalls kamen große Stückzahlen von den Produktionsbändern, um die expandierende Wehrmacht auszustatten.

Wie immer verlangten die Artilleristen bald nach einer größeren Schussweite – und als Folge davon wurde eine Granate mit erhöhter Treibladung für die leFH 18 eingeführt. Dies zwang zum Einbau einer Mündungsbremse, wodurch die damit ausgerüsteten Geschütze als 105mm leFH 18(M) – M für Mündungsbremse – bezeichnet wurden. Die Einführung der Mündungsbremse verhinderte jedoch die Verwendung einer speziellen, unterkalibrigen 88-mm-Granate, bis ein neuer und überarbeiteter Entwurf etwas später eingeführt wurde.

So gingen die leFH 18 Modelle in den Krieg und erwiesen sich als effizient genug bis zur Winterschlacht im Osten 1941/1942. Während des einsetzenden Tauwetter gingen große Zahlen der 105mm-Haubitzen verloren, da ihr Gewicht zu groß für die verfügbaren Zugfahrzeuge war, um diese aus und durch den tiefen Schlamm zu ziehen. Dort zeigten die übergewichtigen Haubitzen ihre Nachteile mit aller Macht und eine eilige Suche nach einer alternativen Lafette begann.

Das Ergebnis war eine unbefriedigende Improvisation aus der Lafette der Panzerabwehrkanone 7,5cm-Pak 40, auf welche ganz einfach eine neue Halterung für die leFH 18(M) montiert wurde, sowie aus dem großen Schutzschild.

Das Resultat war nur geringfügig leichter als das Original, aber mit der improvisierten Anordnung gab es ständig Probleme, welche niemals vollständig behoben werden konnten. Also wurde vorgesehen, das gesamt Heer mit einer neuen, als 105mm leFH 18/40, bezeichneten Feldhaubitze auszurüsten. Dies gelang jedoch nicht mehr und selbst 1945 war noch die alte FH 16 aus dem Ersten Weltkrieg bei den Frontverbänden zu finden.

Die 105mm leFH 18 wurde aber ab 1943 sehr erfolgreich als Selbstfahrlafette Wespe bei den Panzer-Divisionen eingesetzt.

Benutzer: Deutschland, Spanien, Ungarn, Portugal, südamerikanische Staaten.

7,5-cm leichte Feldkanone 16 und 18

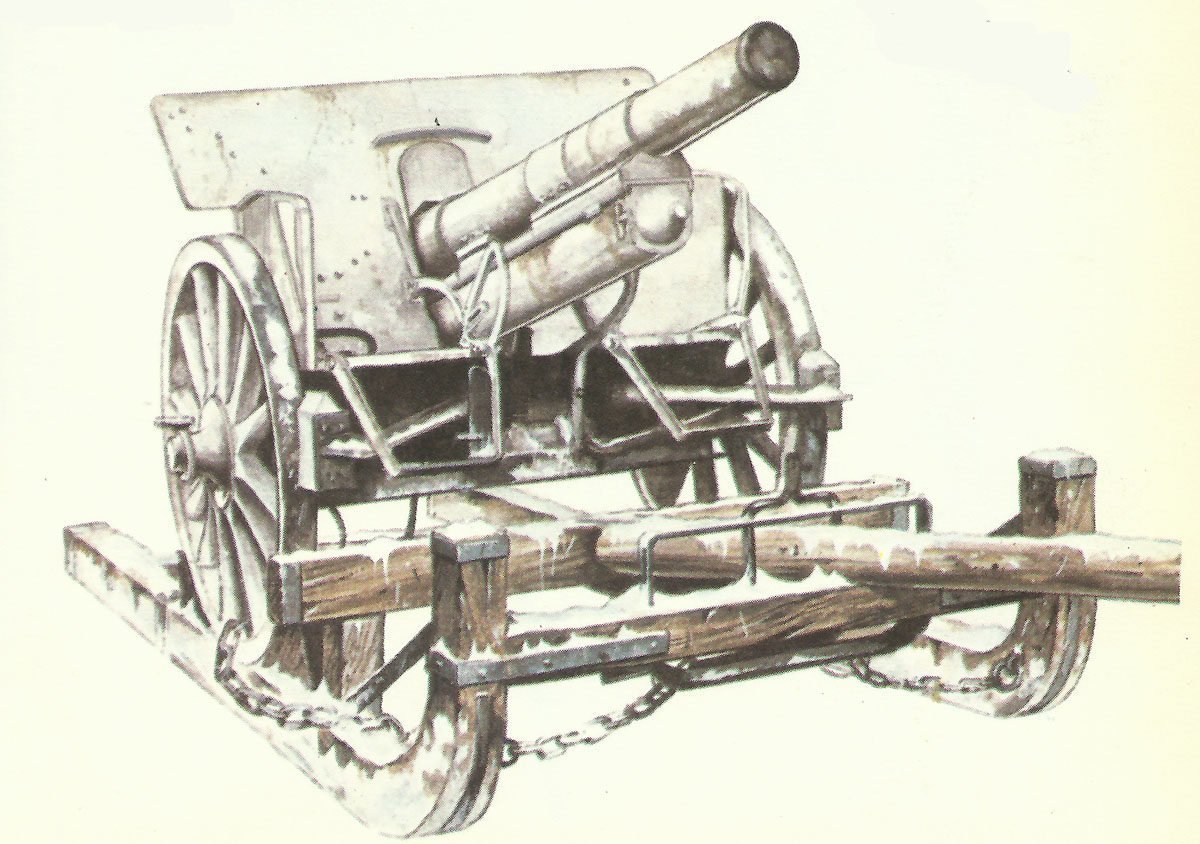

Ein weiteres Geschütz, welches die Feldartillerie der Wehrmacht verwendete, stammte ursprünglich noch aus dem 1. Weltkrieg. Praktisch schon bei der Einführung neuer Feldgeschütze am Ende des 19. Jahrhunderts für das kaiserliche Heer wurde das Kaliber 77 mm für die Standard-Feldgeschütze bestimmt. Im Jahre 1896 wurde die Feldkanone C/96 in diesem Kaliber eingeführt und im Jahre 1916 zur 7,7-cm-FK 16 (Feldkanone) verbessert.

Nach 1918 gab es eine drastische Veränderung bei der deutschen Bewaffnung und eine der Änderungen war die Einführung des Kalibers 75 mm als Standard. Das Kaliber 75 mm war und ist immer noch das Kaliber für die Munition der Standard-Feldgeschütze weltweit und somit passte sich die Reichswehr damit der üblichen Praxis an.

Auch hatte der Vertrag von Versailles der Reichswehr einen Bestand der alten FK 16 belassen und um diese Kanonen zu modernisieren, wurden sie mit 75-mm-Rohren neu ausgerüstet. Diese Kanonen wurden als 7,5-cm FK 16nA bezeichnet, wobei der Anhang ’nA‘ für ’neuer Art‘ steht.

Diese modernisierten Kanonen wurden 1934 ursprünglich den berittenen Artillerie-Batterien der Kavallerie-Einheiten zugeteilt. Zwar setzte die Wehrmacht bis Kriegsende Kavallerie-Einheiten ein, aber die FK 16nA wurde dort zwischenzeitlich aussortiert, da sie zu sehr Relikt einer vergangenen Zeit und zu schwer und zu wenig mobil war, um dort verwendet zu werden. Stattdessen wurden viele zum Training oder bei Reserve-Verbände verwendet.

Trotzdem waren bei Kriegsende immer noch große Mengen im Einsatz, von denen es eine FK 16nA bis in die Geschichtsbücher schaffte. Im Juni 1944 hielt in der Normandie eine einzige dieser alten Kanonen eine alliierte Panzereinheit für einige Zeit auf. Bevor diese einzelne deutsche Kanone zerstört werden konnte, hatte sie mindestens 10 alliierte Panzer ausgeschaltet.

Zu dem Zeitpunkt, als die neuen Rohre für die alten FK 16-Feldkanonen eingebaut werden sollten, wurde schon ein Auftrag vergeben, eine neue Kanone für die Kavallerie zu bauen.

Während der Jahre 1930 bis 1931 bauten die Firmen Krupp und Rheinmetall beide Pilot-Modelle, wobei der Krupp-Entwurf letztlich ausgewählt wurde. Trotzdem dauerte es noch bis 1938, bevor die ersten Exemplare in Dienst gestellt werden konnten.

Dieser neue Entwurf wurde zur 7,5-cm leFK 18 (leichte Feldkanone) und hatte moderne Eigenschaften, wie eine Spreizlafette, damit die Kanone auf der Lafette besser geschwenkt werden kann, was die Bekämpfung von beweglichen Zielen wie Panzern erleichtert. Dazu gab es eine große Palette unterschiedlicher Munition, einschließlich Hohlladungsgranate zur Panzerbekämpfung.

Diese Eigenschaften hätten die leFK 18 zu einem großen Erfolg werden lassen können, wenn nicht dafür die Feuerreichweite geringer war, als die derjenigen Kanone, welche sie ersetzen sollte. Vor allem aber machte die komplizierte Lafette die leFK 18 teuer und schwierig herzustellen. Folglich wurden nicht viele gebaut und der Schwerpunkt für das Kaliber der Feldartillerie verlagerte sich auf 10,5 cm.

Trotzdem blieb die leFK 18 weiter in Produktion und wurde auch an verschiedene Staaten in Südamerika verkauft. Brasilien setzte die leFK 18 bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts noch ein.

10,5-cm-Kanone 18

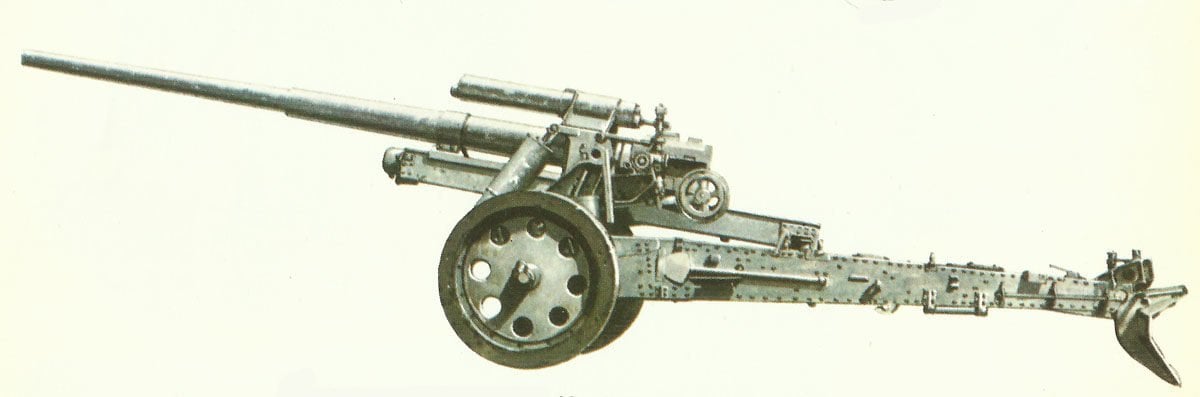

Eine weitere Waffe der Artillerie der Wehrmacht im Kaliber 10,5 cm war die 10,5-cm-Kanone 18 und 18/40, allerdings mit größerer Reichweite und auf Divisions- oder Korps-Level eingesetzt.

Zu den Anforderungen für die deutsche Artillerie-Ausstattung bei Beginn der Wiederaufrüstung gehörte ein Ersatz für die im Versailler Vertrag verlorenen Kanonen mit großer Feuerreichweite, welche eher auf höherer Truppenebene verwendet werden sollten, als bei der eigentlichen Feldartillerie.

Dieses Projekt war eines der ersten, welches im Geheimen von der deutschen Rüstungsindustrie nach dem Ersten Weltkrieg angegangen wurde. Bereits 1926 hatten die Firmen Krupp und Rheinmetall jeweils Entwürfe erarbeitet und bis 1930 waren beide mit einem Prototyp bereit.

Die Reichswehr konnte sich offensichtlich für keinen der beiden Entwürfe hundertprozentig entscheiden, sodass am Ende die Lafette von Krupp und das Kanonenrohr von Rheinmetall verwendet wurden. Die Krupp-Lafette wurde so zu einer der am meisten verwendeten deutschen Artillerie-Lafetten, da sie auch für die größere 15-cm sFH 18 eingesetzt wurde.

Es wurde 1934, bevor die ersten Kanonen an die Truppe ausgeliefert wurden und für eine Weile war die neue 10,5-cm K18 (Kanone 18) die Standardwaffe der mittleren Artillerie-Batterien.

Allerdings blieb dieser Zustand nicht lange bestehen, da die Wahl des 10,5-cm-Kalibers für eine mittlere Kanone keine gute Wahl war. Im Grunde war die Kanone zu schwer, für das Geschoss, welches sie letztlich nur verschoss. Die größere 150-mm-Haubitze (tatsächlich aber nur mit Kaliber 149 mm) verschoss ein wesentlich effektiveres Geschoss über nahezu die gleiche Entfernung und war nicht wesentlich schwerer.

Ein weiteres Problem war die Tatsache, dass das deutsche Heer zu diesem Zeitpunkt nur wenig motorisiert war und die Kanone deshalb durch Pferdegespanne gezogen werden sollte. Die Kanone war aber zu schwer für ein einziges Gespann, sodass sie in zwei Ladungen transportiert werden musste, was auch ziemlich anspruchsvoll für eine Waffe im Kaliber 105 mm war.

Zwar waren später Halbketten-Zugmaschinen verfügbar, welche die Kanone in einem Stück ziehen konnten, aber bis dahin hatte die K18 eine sehr geringe Priorität bei der Produktion.

Trotzdem wollte die Artillerie eine Waffe mit höherer Reichweite haben. Dies konnte nur erreicht werden, indem das Rohr der K18 von ursprünglich L/52 auf L/60 verlängert wurde.

Das erste dieser verbesserten Modelle war 1941 fertig und wurde als 10,5-cm K18/40 bezeichnet. Dies hielt aber nicht lange vor, da die Kanone erst einige Zeit später in Produktion genommen wurde und nun als 10,5-cm sK42 (schwere Kanone) bezeichnet wurde. Nur wenige wurden davon gebaut.

Bis 1941 waren die Nachteile der K18 und ihrer späteren Versionen klar, aber es gab einen Verwendungszweck, wo ihr Gewicht und Masse eine geringe Rolle spielten.

Am Atlantik-Wall, der sich zu dieser Zeit im Bau befand, wurden viele Küstengeschütze benötigt und diese waren nur in geringen Mengen vorhanden. So wurde die K18 zum Küstengeschütz in einer weitgehend statischen Rolle.

Als Küstengeschütz hatte die Kanone mit ihrer großen Reichweite einen großen Vorteil, selbst wenn das Geschossgewicht beim Kaliber 10,5 cm nur relativ gering war. Um dies zu verbessern und zum Beschuss von Seezielen wurde eine neue Palette an Munition eingeführt, darunter eine spezielle See-Markierung-Granate zum Einschießen.

3d-Modell 10,5-cm-Kanone 18

Spezifikationen

Spezifikationen:

| Spezifikation | leFH 18/40 | FK 16nA | leFK 18 | K18 |

|---|---|---|---|---|

| Typ | leichte Feldhaubitze | leichte Feldkanone | = | schwere Divisionskanone |

| Bedienung | ? | ? | ? | ? |

| Länge (über alles) | 3,31 m | 2,70 m | 1,96 m | 5,46 m |

| Gewicht (Transport) | 1.955 kg | 2.145 kg | 1.324 kg | 6.434 kg |

| Gewicht (Gefecht) | 1.995 kg | 1.524 kg | 1.120 kg | 5.624 kg |

| Kaliber | 105 mm | 75 mm | 75 mm | 105 mm |

| Rohrlänge | ? | ? | ? | ? |

| Geschossführung | ? | ? | ? | ? |

| Höhenbereich | -5° bis +42° | -9° bis +44° | -5° bis +45° | -0° bis +48° |

| Schwenkbereich (rechts/links) | 60° | 4° | 30° | 64° |

| Mündungsgeschwindigkeit | 540 m/s | 662 m/s | 485 m/s | 835 m/s |

| max. Schussweite | 12.325 m | 12.875 m | 9.425 m | 19.075 m (20.860 m K18/40) |

| Geschossgewicht | 14,81 kg | 5,83 kg | 5,83 kg | 15,14 kg |

leFH18: Durchschlagskraft mm auf 30° Panzerplatte:

| Entfernung | Pzgr | Gr39 H1/A | H1/B | H1/C |

|---|---|---|---|---|

| 100 m | 63 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |

| 500 m | 59 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |

| 1.000 m | 54 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |

| 1.500 m | 50 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |

| 2.000 m | 46 mm | - | - | - |

Herstellung:

| Angaben | |

|---|---|

| Produktion leFH 18 | 1935-1945 |

| Produktion FK 16na | Umbau ca. 1934 |

| Produktion leFK 18 | ab 1938 |

| Produktion K18 | 1934-1945 |

| Stückpreis | ? |

| Gesamtproduktion leichte Art. Jan 1942-Feb 1945 | 9.301 (incl. leFH18, leFK18, LG40, LG42, GebG36) |

| für 1942 | 1.687 |

| für 1943 | 2.802 |

| für 1944 | 6.458 |

| Jan und Feb 1945 | 876 |

| Gesamtproduktion schwere Art. Jan 1942-Feb 1945 | 9.301 (incl. K18, sFH18, sFH42, sFH13, 15-cm-K18, 15-cm K39, 17-cm K) |

| für 1942 | 931 |

| für 1943 | 1.773 |

| für 1944 | 3.652 |

| Jan und Feb 1945 | 475 |

Quellenangaben und Literatur

Die Geschichte der Artillerie (John Batchelor, Ian Hogg)

Artillery in Colour 1920-1963 (Ian Hogg)

The Encyclopedia of Weapons of World War II (Chris Bishop)

The Illustrated Encyclopedia of Weapons of World War I (Chris Bishop)

Typenkompass: Deutsche Artillerie 1914-1918 (Wolfgang Fleischer)

Weitere interessante Beiträge: