Deutsche Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg.

Teil I: Die siegreichen Jahre 1939 bis 1941.

Geschichte der deutschen Luftwaffe in der ersten Kriegshälfte des Zweiten Weltkrieges.

Die deutsche Luftwaffe

Seiteninhalt:

Da sich diese Seite vor allem mit der deutschen Luftwaffe im 2. Weltkrieg (1939-1945) beschäftigt, wird davon ausgegangen, dass der Leser ein grundlegendes Wissen über die Vorkriegszeit hat:

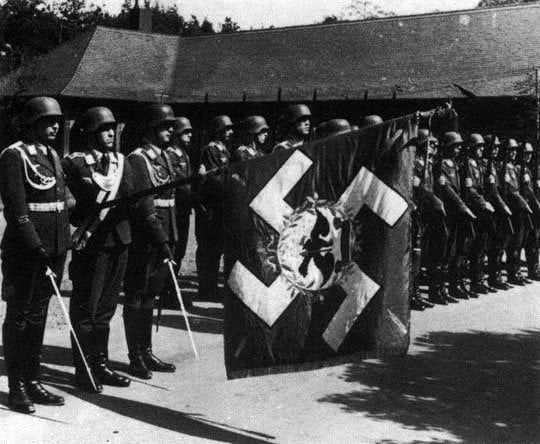

Das Verbot der Produktion von Militärflugzeugen durch den Versailler Vertrag von 1919, das allmähliche Anwachsen der para- militärischen Flugaktivitäten in der Mitte der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die heimlichen Flugzeugfabriken und Flugschulen in Deutschland und der befreundeten Sowjetunion, die Entwicklung von ‚Hochgeschwindigkeits-Postflugzeugen‘ und ‚Sporteinsitzern‘, welche später zu Bombern und Jagdflugzeugen wurden, das offene Geheimnis von der Existenz einer deutschen Luftwaffe nach Hitlers Machtergreifung 1933 und der Gründung des Dritten Reiches, die öffentliche Verlautbarung über das Bestehen der Luftwaffe zwei Jahre später am 1. März 1935, die Einsatzerprobung der neuen Kampfflugzeuge und Taktiken des modernen Luftkrieges im Spanischen Bürgerkrieg von 1936 bis 1939.

Einzelberichte zur Luftwaffe

Organisation der Luftwaffe

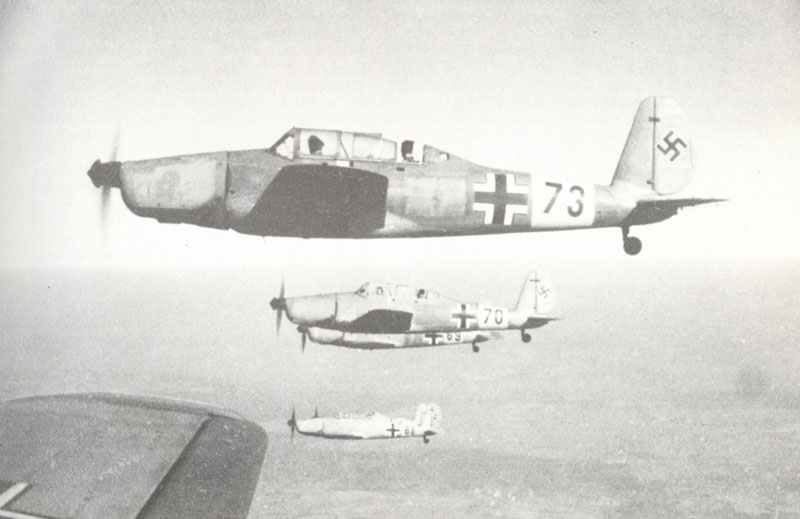

Auf diese Weise vorbereitet, begann die Luftwaffe den Zweiten Weltkrieg im September 1939 mit einer Frontstärke von fast 4.200 Flugzeugen. Die meisten Flugzeuge waren in Geschwader eingeteilt, mit der grundsätzlichen Ausnahme der Aufklärungsverbände. Jedes Geschwader war in normalerweise drei Gruppen unterteilt und jede Gruppe war wiederum in drei Staffeln aufgeteilt, wovon jede normalerweise 9-12 Flugzeuge stark war. Aufklärungsverbände waren normalerweise nur in Gruppen und Staffeln eingeteilt.

Reichsluftfahrtministerium

Die Luftwaffe wurde vom Reichsluftfahrtministerium aus geleitet, das eine Doppelfunktion hatte. Zum einen gab es das Oberkommando der Luftwaffe, das sich mit der rein militärischen Führung der Luftwaffe befasste; zum anderen gab es das Amt des Reichsministers der Luftfahrt, das sich mit ministeriellen Problemen, der langfristigen Planung, der Finanzkontrolle, der zivilen Luftfahrt und bis 1944 mit der Flugzeugproduktion befasste.

Fast bis zum Ende des Krieges stand Hermann Göring mit den Titeln Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Staatsminister der Luftfahrt an der Spitze beider Abteilungen.

Das Oberkommando der Luftwaffe war in mehrere nummerierte Abteilungen unterteilt, von denen die wichtigsten waren: 1 – Operationen, 2 – Organisation, 3 – Ausbildung, 4 – Bewegungen, 5 – Aufklärung, 6 – Ausrüstung, 8 – Historisches und 9 – Personal.

Die Direktionen 1, 3 und 5 unterstanden dem Chef des Operationsstabes, der nicht nur für die Operationen, sondern auch für alle grundlegenden Entscheidungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der vom Generalstabschef festgelegten Luftstrategie verantwortlich war.

Die 8. Direktion (Historisch) war direkt dem Chef des Generalstabs unterstellt. Die übrigen großen Direktionen Nr. 2, 4, 6 und 9 unterstanden dem Generalquartiermeister.

Zusätzlich zu den Direktionen gab es mehrere Inspektionen, die dem Chef des Generalstabs unterstellt waren. Diese befassten sich mit spezifischen Themen der Fliegerei, wie z.B. der technischen Sicherheit von Jagdflugzeugen, Bodenangriffsflugzeugen usw.

‚Robinson‘ und ‚Kurfürst‘

Während des größten Teils des Krieges war das Oberkommando der Luftwaffe in zwei Teile gegliedert: ein Frontkommando und ein rückwärtiges Kommando.

Das Frontkommando bestand aus dem Chef des Generalstabs, dem Operationsstab, dem Generaldirektor für Nachrichtenwesen, dem Direktor für Ausbildung und einem Teil der Nachrichtenabteilung. Dieses Kommando trug den Decknamen ‚Robinson‘ und befand sich in der Nähe von Hitlers Hauptquartier, das sich im Laufe des Krieges an verschiedenen Orten befand, darunter Winniza, Goldap, Rosengarten, Insterburg und Berchtesgaden.

Das rückwärtige Kommando mit dem Codenamen ‚Kurfürst‘ umfasste die anderen Abteilungen des Oberkommandos und es befand sich in und um Berlin. ‚Robinson‘ und ‚Kurfürst‘ hielten durch Verbindungsoffiziere und einen ausgezeichneten Nachrichtendienst engen Kontakt zueinander.

Täglich fanden zwei Konferenzen statt, auf denen die Angelegenheiten der Luftwaffe entschieden wurden. Die wichtigere war die Nachmittagssitzung in Hitlers Hauptquartier, bei der der Führer den Vorsitz führte und an der die Stabschefs aller drei Teilstreitkräfte teilnahmen. Dort wurden Fragen der Führung und des Verlaufs des gesamten Krieges erörtert und Entscheidungen von höchster Wichtigkeit getroffen.

Die andere Konferenz fand jeden Morgen unter dem Vorsitz des Chefs des Generalstabs der Luftwaffe in ‚Robinson‘ statt. Dort wurden die Operationen der Verbände an den verschiedenen Fronten und die Beschlüsse der Führerkonferenz vom Vortag besprochen und die erforderlichen Befehle erteilt. Die Einsatzbefehle wurden von ‚Robinson‘ direkt an die Luftflottenkommandeure übermittelt.

Die Luftflotten

Diese Luftflotten waren tatsächlich eigenständige und ausgewogene Luftstreitkräfte, jede mit eigenen Jagd-, Bomber-, Aufklärungs- und anderen Einheiten.

Sie entsprachen somit eher den RAF- oder USAAF-Kommandos oder -Luftstreitkräften in Übersee als den RAF-Heimatkommandos, die funktional organisiert waren und bestimmte Aufgaben wahrnahmen.

Als die deutschen Armeen in der ersten Hälfte des Krieges immer mehr Gebiete besetzten, wurden die Gebiete der ursprünglichen Luftflotten weit über ihre ursprünglichen Grenzen hinaus ausgedehnt.

Um eine zu große Ausdehnung zu verhindern, wurden im Laufe des Krieges drei neue Luftflotten gebildet: Luftflotte 5, die Norwegen, Finnland und Nordrussland umfasste. Luftflotte 6, die für den Luftraum bei der Heeresgruppe Mitte in Russland zuständig war, und die Luftflotte Reich, die für alle heimischen Jagd- und Flakverbände der Luftverteidigung verantwortlich war.

Die Luftgaue und Fliegerkorps

Der Zuständigkeitsbereich jeder Luftflotte wurde in mehrere Luftgaue unterteilt, von denen jeder über ein Hauptquartier verfügte, das für die Bereitstellung von Personal für Verwaltungs-, Versorgungs- und technische Aufgaben auf den Flugplätzen seines Zuständigkeitsbereichs verantwortlich war. Auf diese Weise stellte der Luftgau die notwendigen Park- und Einsatzeinrichtungen auf den Flugplätzen bereit, damit die ankommenden fliegenden Verbände von ihren neuen Stützpunkten aus mit einem Minimum an Verzögerung in Aktion treten konnten.

Eine interessante Anmerkung ist, dass der Kommandeur einer einfliegenden Gruppe, wenn sie sich auf einem Flugplatz einrichtete, automatisch Vorrang vor allen anderen dort stationierten Offizieren hatte.

Während die Luftgau-Organisation in ihrem Bereich für alle administrativen Angelegenheiten zuständig war, war die parallele Organisation für operative Zwecke das Fliegerkorps. In der Regel verfügte ein Fliegerkorps über 300 bis 750 Flugzeuge aller Typen, wobei die Stärke des Korps von der Bedeutung seines Einsatzgebietes und der Art der Einsätze abhing. In der Regel war ein Fliegerkorps der Luftflotte unterstellt, die das betreffende Gebiet abdeckte – manchmal operierte das Fliegerkorps jedoch auch eigenständig.

Die Luftwaffe im Blitzkrieg

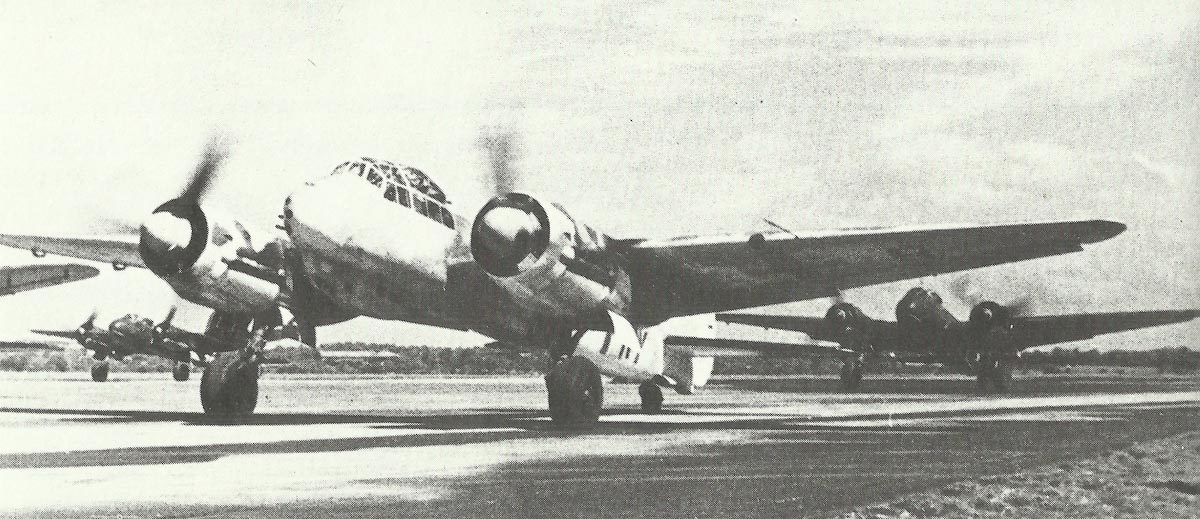

Ausgestattet mit solchen hervorragenden Kampfverbänden war es nicht sehr verwunderlich, dass die deutschen Luft- und Bodentruppen im ersten Jahr des Krieges sehr erfolgreich waren. Polen wurde in weniger als einen Monat überrollt, Norwegen – auch mithilfe der ersten Luftlandung in der Militärgeschichte – in zwei Monaten besetzt, Frankreich und die Benelux-Staaten waren bis Juni 1940 erobert. Für Hitler und Göring war die Theorie des Blitzkrieges nun voll bestätigt und sie sahen keine Notwendigkeit, in dem eigentlich sowieso schon gewonnen Krieg die Luftwaffe zu erweitern oder ihre Ausrüstung zu verbessern. Selbst im Angesicht der noch bestehenden Aufgabe, Großbritannien zu besiegen, wurde die Priorität für die Flugzeugproduktion erheblich reduziert. Das war der erste große Fehler, und führte zum ersten ernsthaften Versagen der Luftwaffe.

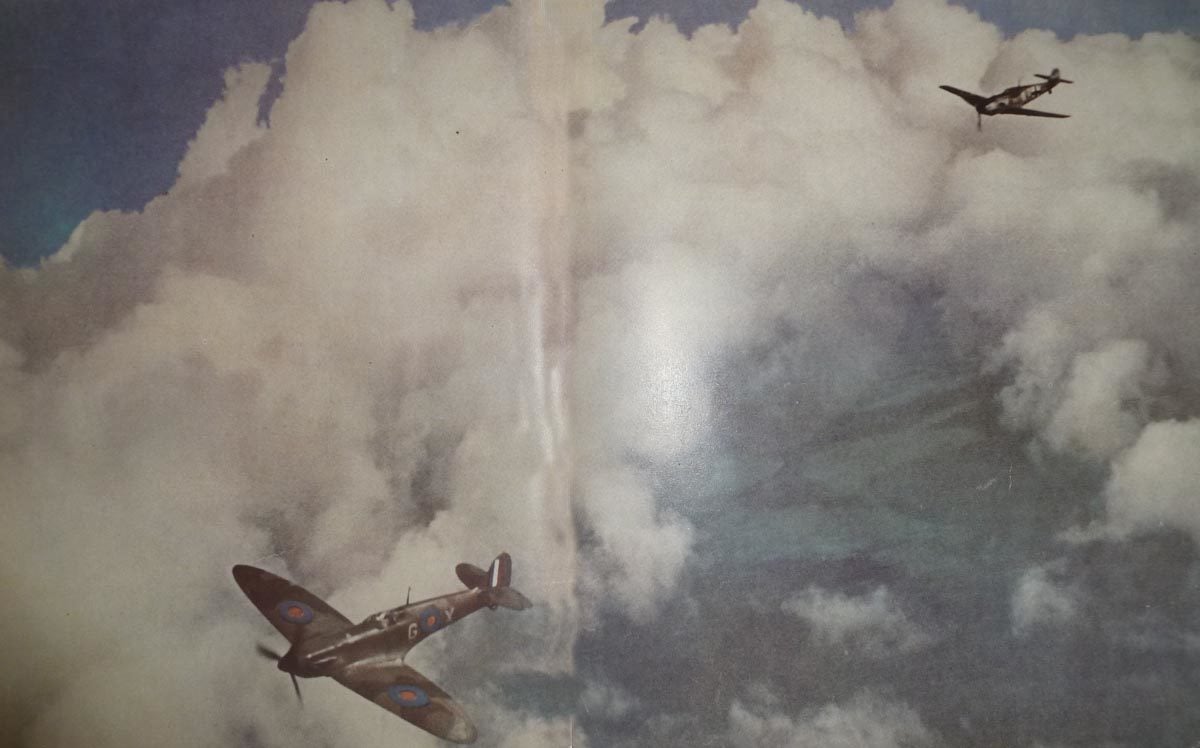

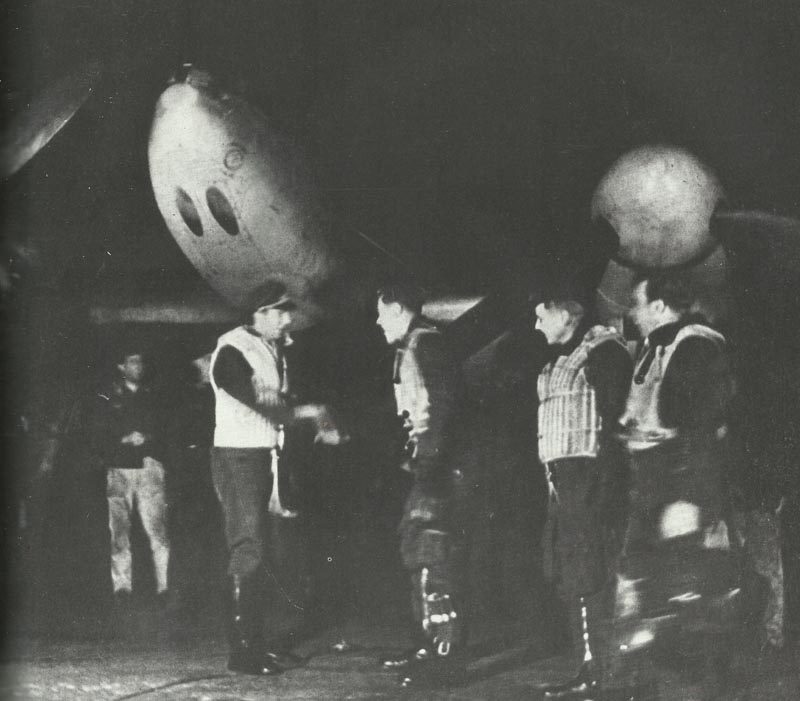

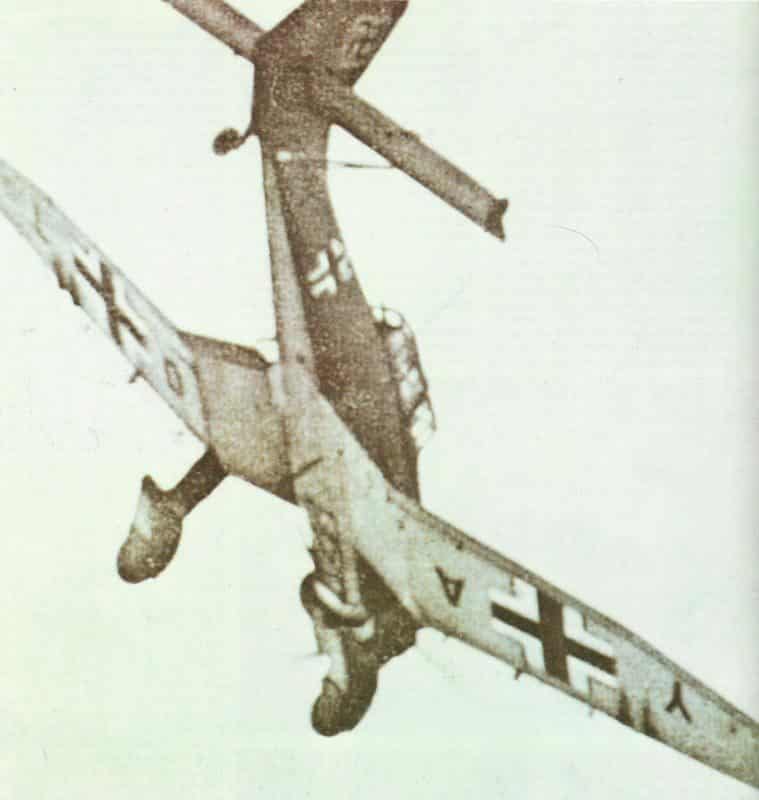

Bis dahin war die Luftwaffe fast nur als taktische Waffe zur Erringung der Luftüberlegenheit über dem Schlachtfeld und zur Unterstützung der Bodentruppen des Heeres eingesetzt worden und war zumeist nur auf wenig moderne feindliche Jagdabwehr gestoßen. Während der Schlacht um England im Sommer und Herbst des Jahres 1940 jedoch trafen die deutschen zweimotorigen Bomber auf die Jagdflugzeuge der englischen RAF und erwiesen sich als zu schwach bewaffnet. Dazu fehlte es dem deutschen Begleitschutz entweder an der notwendigen Beweglichkeit (im Falle der zweimotorigen Zerstörer vom Typ Bf 110) oder an der ausreichenden Reichweite (im Falle der Jagdeinsitzer Bf 109E), um die Bomber vor den englischen Jägern vom Typ Hawker Hurricane und Supermarine Spitfire Mk I und II ausreichend zu schützen. Im Oktober 1940 wurde die deutsche Luftwaffe gezwungen, ihre Bomber nur noch Nachts gegen die britischen Städte einzusetzen und diese als ‚Blitz‘ bezeichneten Luftangriffe dauerten bis zum Frühjahr 1941 an.

In der Zwischenzeit verfolgte Hitler weiterhin seine ‚kontinentale Strategie‘, was zur Eroberung des Balkans und der erfolgreichen, ersten strategischen Luftlandung der Militärgeschichte, auf Kreta führte. Hier konnte die Luftwaffe wieder gegen eine vergleichsweise schwache Gegenwehr als ‚fliegende Artillerie‘ für das Heer eingesetzt werden, was sogleich auch große Erfolge einbrachte.

Allerdings war sie nicht in der Lage, diesen Erfolg auch gegen Malta dauerhaft zu wiederholen, was wohl auch daran lag, dass eine Insel nicht wie ein Flugzeugträger ‚versenkt‘ werden kann. Dazu wurde die Luftwaffe ab 1941 durch die britischen Offensiven in Nordafrika in immer größerer Zahl gebunden, da sie nach dem Kriegseintritt von Italien am 10. Juni 1940 den Bundesgenossen erheblich unterstützen musste.

Während alle diese Operationen im Gange waren, spielte die Luftwaffe auch einen wichtigen Teil in der Bekämpfung der alliierten Schifffahrt in der ‚Schlacht im Atlantik‘. Ihre Marineflugzeuge unternahmen, als Auftakt für die geplante Invasion Englands, Minenoperationen im Ärmelkanal und an der Ostküste der Britischen Inseln, griffen Schiffe in den britischen Küstengewässern an und die Fernaufklärungsbomber vom Typ Fw 200 Condor halfen den deutschen U-Booten feindliche Geleitzüge aufzufinden und auch Handelsschiffe daraus zu versenken. Diese Angriffe gegen die alliierte Schifffahrt dauerten seit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges an und ließen nicht vor Ende 1942 merklich nach.

Da die Luftwaffe so bereits an vielen Fronten zu kämpfen hatte, war es so ziemlich das letzte, was sie eigentlich wollte oder auch brauchte, die folgenschwere Entscheidung Hitlers, Russland im Juni 1941 zu überfallen. Die Kämpfe beim Unternehmen Barbarossa an der Ostfront verursachten erhebliche Anforderungen an die Luftwaffe, sowohl an Flugzeugen wie auch an das Personal.

Teil II: Luftwaffe in der zweiten Kriegshälfte

Teil II: Luftwaffe in der zweiten Kriegshälfte

Quellenangaben und Literatur

Luftkrieg (Piekalkiewicz)

World War II – A Statistical Survey (John Ellis)

Das große Buch der Luftkämpfe (Ian Parsons)

German Aircraft of World War 2 in Colour (Kenneth Munson)

Luftwaffe Handbook (Dr Alfred Price)

Weitere interessante Beiträge: