Die Schlacht von Verdun vom 21. Februar bis 18. Dezember 1916.

Vorbereitung und Plna, der Angriff und die Truppenstärken, die Blutpumpe, Katastrophen und Fehlbeurteilungen, Fort Vaux und der Abbruch des deutschen Angriffs.

Vorbereitung

Seiteninhalt:

Das methodische Vorgehen des deutschen Generalstabschefs v. Falkenhayn schien sich zu bewähren. Die Sektion IIIb West des deutschen Generalstabes – der für die Westfront zuständige Geheime Nachrichtendienst – ließ Gerüchte kursieren und dem Gegner irreführende Meldungen über die deutschen Absichten zuspielen: Generalfeldmarschall August von Mackensen stünde mit 300.000 Mann bei Mülhausen. Aber auch bei Dünkirchen, Amiens und Belfort, so hieß es, bereiteten die Deutschen den Angriff vor.

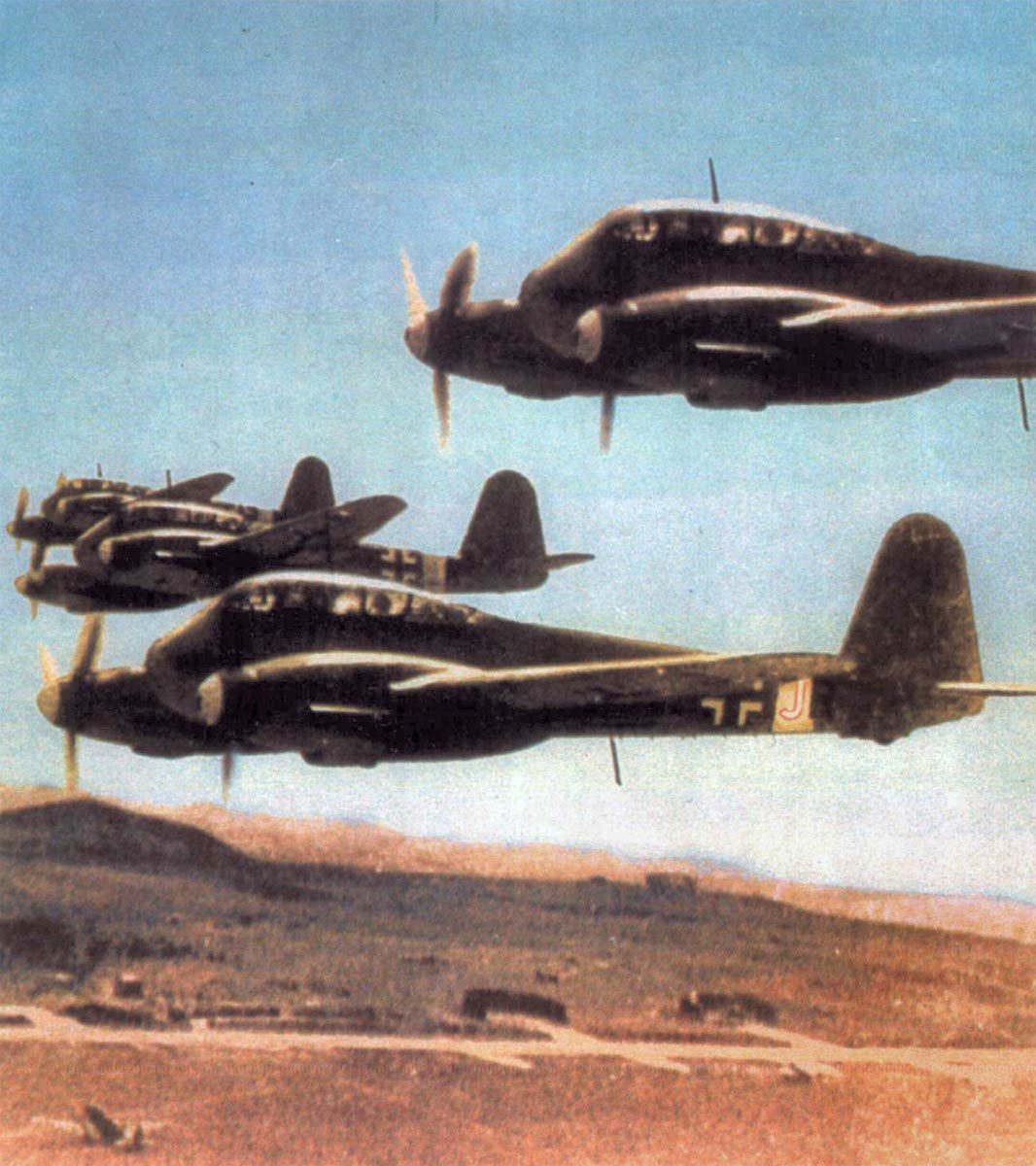

Tatsächlich gelang es, die Vorbereitungen für den Angriff auf Verdun zu verschleiern. Die weiten Wälder nördlich und östlich der Festung verbargen den stärksten Aufmarsch deutscher Artillerie, den es bisher gegeben hatte, vor den Beobachtern der französischen Aufklärungsflugzeuge. Der Beginn des Unternehmens ‚Waldfest‘ war für den 12. Februar 1916 angesetzt, musste aber wegen Nebel und Regen verschoben werden. In dieser Zeit des Wartens entdeckten zwar die Franzosen die deutsche Bereitstellung; sie wurde jedoch für eine Finte gehalten.

Angriff

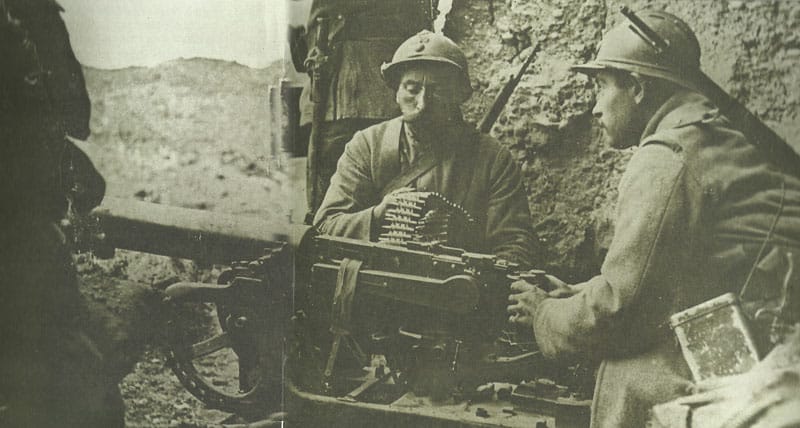

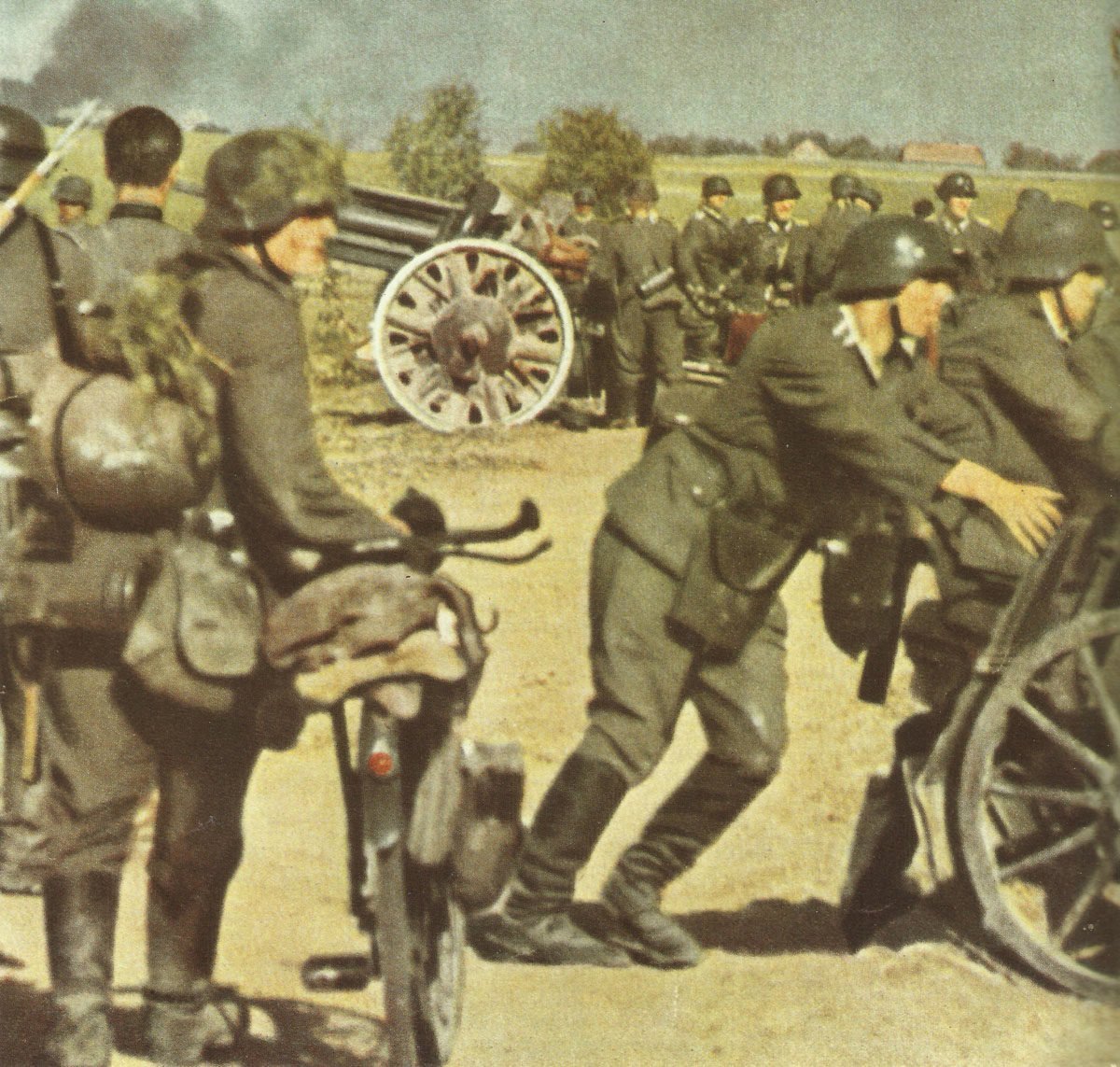

In der Morgenfrühe des 21. Februar endlich donnerten 1.500 deutsche Geschütze, auf engem Raum konzentriert, und deckten die französischen Stellungen mit einem bis dahin noch nicht erlebten Feuer ein. Um 17 Uhr begann der Vorangriff. Leutnant Schlömer vom Infanterieregiment 159 kritzelte in sein Tagebuch: ‚Ohne Verluste erreichten die erste und zweite Welle die feindlichen Grabenstellungen und drangen in das dichte Unterholz des Haimontwaldes ein … Die zweite Stellung wurde von der Besatzung noch mit verzweifelter Anstrengung gehalten. Nach 20 bis 30 Minuten hatten wir uns so dicht an sie herangearbeitet, dass wir sie mit Handgranaten belegen konnten … Der Musketier Heimich Eggenkämper aus Rheine warf einem Franzosen, der gerade stehend auf mich anlegen wollte, einen Erdklumpen in das Gesicht … Erstaunt ließ der Franzmann sein Gewehr fallen.‘

Streitkräfte bei Verdun am 21. Februar 1916:

| Truppen | Artillerie | |

|---|---|---|

| Deutsche Fünfte Armee (Kronprinz, Knobelsdorf) | 140.000 Mann aus 10-19 Divisionen | 1.220 Geschütze (654 schwere) |

| Französischer Festungsbereich Verdun (Herr) | 150.000 Mann in 6 Divisionen mit 60 Forts | 270 Geschütze |

Am nächsten Tag stürmten 4 Armeekorps und kamen verhältnismäßig gut vorwärts. Am 25. Februar nahmen Teile des brandenburgischen Infanterieregiment 24 im Handstreich das Fort Douaumont. Doch am folgenden Tag versteifte sich der französische Widerstand. Der deutsche Angriff hatte sich festgefressen. Etwa acht Kilometer weit waren die französischen Linien auf die Festung zurückgedrängt worden. Nun kam es zur mörderischsten Schlacht der Weltgeschichte, die ein dreiviertel Jahr, bis in den Dezember hinein, andauern sollte. Es war eine Schlacht der Artillerie. Wenn im Krieg 1870/71 statistisch noch auf 350 Soldaten ein Geschütz gerechnet wurde, so kam nun ein viel wirksameres Geschütz auf 60 Soldaten. Theoretisch konnten die 36 Geschütze eines Feldartillerieregiments innerhalb von drei Monaten ebenso viele Granaten verfeuern wie die gesamte deutsche Artillerie im Krieg 1870/71 verschossen hatte: 670.000 Stück. In den 30 schlimmsten Kampfwochen hagelten 1,35 Millionen Stahl – 135.000 Waggonladungen voll Granaten – auf das Schlachtfeld nieder. Auf jeden Hektar des 260 Quadratkilometer großen Kampfgebietes schlugen im Durchschnitt 50 Tonnen Stahl. In den ersten drei Angriffsmonaten verschoss die Artillerie der Heeresgruppe ‚Deutscher Kronprinz‘ 8,2 Millionen Granaten.

Der Plan

Falkenhayn wollte den Stier bei den Hörnern packen: Bei Verdun, der stärksten Festung Frankreichs, sollte das französische Heer ausbluten. Im Dezember 1915 hatte er seine Gedanken in einer Studie niedergelegt: Die Entscheidung könne nur im Westen fallen, so stellte er fest. Doch Deutschland war schwächer als Frankreich und England zusammen. England galt dem deutschen Generalstabschef als der gefährlichere Gegner. Doch ihn erfolgreich anzugreifen, hieße 30 zusätzliche Divisionen einsetzen, die indessen nicht vorhanden waren. Frankreich sei bereits am Rande der Erschöpfung angelangt – so urteilte Falkenhayn und er täuschte sich dabei -; seine Armee müsse sich aufreiben lassen. Geschehe das, dann könnte Deutschland auch mit England fertig werden. Falkenhayn schrieb: ‚Hinter dem französischen Abschnitt der Westfront gibt es in Reichweite Ziele, für deren Behauptung die französische Führung gezwungen ist, den letzten Mann einzusetzen. Tut sie es, so werden sich Frankreichs Kräfte verbluten … Tut sie es nicht und fällt das Ziel in unsere Hand, dann wird die moralische Wirkung in Frankreich ungeheuer sein.‘

Falenhayns Ziele waren Belfort oder Verdun. Er entschied sich für Verdun. Allerdings, so wünschte es Falkenhayn, gehörte zur Operation ‚Waldfest‘ gegen Verdun auch der uneingeschränkte U-Boot-Krieg gegen England als strategische Ergänzung.

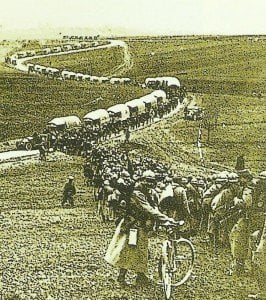

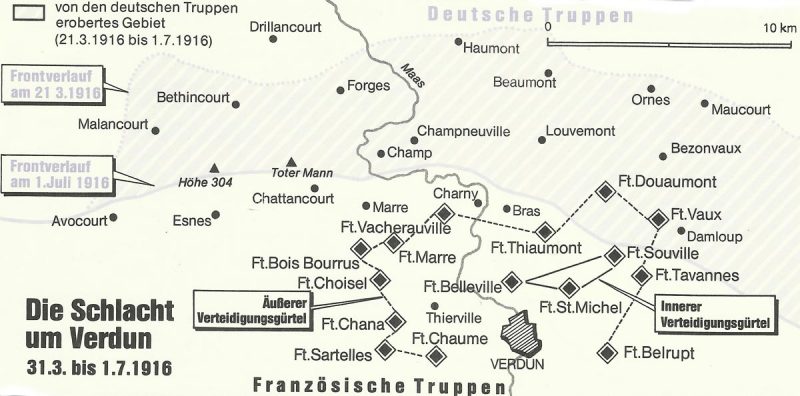

Verdun – Eckpfeiler der französischen Front – war zu einem Dreiviertel von deutschen Truppen umgeben. Zwei Bahnlinien, eine davon eine Schmalspurstrecke, führten in die Festung. Dazu kamen einige Straßen, vor allem der ‚Voie Sacree‘ (‚Heiliger‘ oder auch ‚Verfluchter Weg‘ genannt), auf dem bald Tag und Nacht ein ununterbrochener Lastwagenverkehr rollte.

Verdun war die modernste und stärkste Festung Frankreichs, umgeben von zwei Festungsgürteln, davon vier Verteidigungsstellungen mit betonierten Bunkern, MG-Stellungen, Drahtverhauen und Beobachtungsanlagen.

Blutpumpe Verdun

Die erste Angriffswoche schien die Beurteilung Falkenhayns zu bestätigen, denn die französische Führung befahl, Verdun um jeden Preis zu halten. Außerdem hatte die furchtbare Wucht des deutschen Artilleriefeuers und das ungestüme Vorstürmen der deutschen Infanterie die 9 französischen Divisionen im Raum Verdun beträchtlich zermürbt.

Prompt pumpte die französische Führung so viel weitere Menschenmassen und Material in die Schlacht wie möglich: Am 27. Februar standen bereits mehr als 16, Mitte März sogar über 23 Divisionen im Verteidigungsraum; die französische schwere Artillerie war Ende Februar bereits verdreifacht.

Alle Lichter im Fort waren erloschen; die Flammen hatten den Flur der Kehlkaserne erreicht. Viele Leute wurden ohnmächtig. Raynal sandte die letzte Brieftaube und drei Mann als Melder zum Fort Souville, um Hilfe zu erbitten. Am nächsten Tag griffen die Deutschen mit Flammenwerfern und geballten Ladungen weiter an. ‚Schreckliche Leiden‘ notierte der französische Kommandant.

Inzwischen schoss die französische Artillerie Trommelfeuer auf Fort Vaux, um die an der Oberfläche sitzenden Deutschen zu vernichten. Derweil ging der Kampf im Inneren des Forts weiter. Französische Gegenangriffe zur Befreiung der Kameraden drangen nicht durch, deren schlimmster Feind - neben den Deutschen – der Durst war.

Am 7. Juni tauchte im westlichen Hohlgang des Forts eine weiße Flagge auf: Die Besatzung kapitulierte. Der Kommandant wurde zu General v. Engelbrechten auf den Divisionsgefechtsstand geführt. Es sei keine Schande, so sagte der General, nach so tapferer Gegenwehr besiegt zu sein. Der Franzose antwortete stolz: ‚Sie haben mich nicht besiegt, der Durst hat mich bezwungen.‘

Der Kampf um das Fort Vaux ging weiter: In immer neuen Angriffen versuchten die Franzosen es zurückzuerobern. Am 2. November 1916 verlangte die Frontlage die Räumung des Forts; ein Sprengtrupp und der Kommandant verließen als letzte Deutsche das Werk.

Die Verteidigung von Verdun übertrug man dem zähen und energischen General Petain, jenem Petain, der später nach der Niederlage von 1940 die undankbare Rolle des französischen Staatschefs übernehmen sollte. Dies trug ihm den Vorwurf der Kollaboration mit dem Feind und ein Todesurteil (das allerdings nicht vollstreckt wurde).

Doch Falkenhayns Kalkulation stimmte dennoch nicht: Frankreich mobilisierte die letzten Reserven und war keineswegs dabei, bald zusammenzubrechen. Außerdem blutete nicht nur die französische, sondern auch die deutsche Armee aus. Die deutschen Infanteristen waren erschöpft, hinter ihnen standen keine Reserven mehr, und bis zum 1. März hatte das deutsche Heer bei Verdun bereits 25.000 Mann verloren.

Die Blutpumpe von Verdun saugte Blut aus beiden kriegführenden Parteien. Nicht nur die Infanteristen starben zu Tausenden, auch die weiter rückwärts liegenden Artilleristen standen im verlustreichen Duell mit der französischen Artillerie. Der Oberleutnant Linneborn vom Feldartillerieregiment 99 zeichnete auf: ‚Bei Abgabe von Sperrfeuer konnte man buchstäblich sein eigenes Wort nicht mehr verstehen, so donnerte es aus allen Schluchten – untermischt mit dem Krachen der berstenden feindlichen Granaten. Es regnet Tag und Nacht. Die Granaten rissen drei bis vier Meter tiefe Löcher, die schon nach Stunden kaum vom übrigen sumpfigen Terrain zu unterscheiden waren, und des öfteren passierte es, dass ein ganzes Fahrzeug hineinkippte und im Schlamm verschwand. Sogar Meldereiter sind auf diese Weise ums Leben gekommen. Der Feind beschoß alle Zugangsstraßen bei Tag und Nacht ununterbrochen … Die Batterien verlieren Mannschaften wie Pferde in Massen. Die ewige Nässe und die furchtbaren Strapazen lassen die Pferde an Schwäche eingehen … Jeden Tag laufen jetzt mehr Meldungen ein, dass Pferde, Mannschaften, ja ganze Munitionswagen versoffen oder steckengeblieben sind …‘

Katastrophe im Fort Douaumont

Am 8. Mai, morgens um 6.10 Uhr ging bei der 5. Division eine Meldung ein, wonach im Fort Douaumont eine heftige Explosion stattgefunden habe. Durch Unvorsichtigkeit oder Selbstentzündung sei es erst im Handgranatenlager losgegangen. Splitter brachten mehrere Flammenwerfer zum Auslaufen. Das Öl fing Feuer, floss durch Gänge und Kasematten und erreichte ein Depot von 15-cm-Granaten. Eine ungeheure Explosion ließ das Fort erbeben. Das Licht verlöschte. Rauch und giftige Pulvergase erfüllten alle Räume.

Im Brief eines namentlich nicht bekannten Artilleristen hieß es: ‚Du standest im Dunkeln und versuchtest deine Gasmaske zu erwischen. Im Raume rief oder schrie alles in Todesangst durcheinander. Der eine hatte keine Gasmaske, der andere schrie nach Frau und Kindern. Alles lief sinn- und planlos durcheinander … Die in den Gängen zusammengepferchten Infanteristen waren zum Teil tot oder dem Tode nahe. Sobald einige Leute die Türen zu den Kasematten aufgerissen hatten, drang das Gas in unseren Raum ein … Mittlerweile fiel um uns herum ein Kamerad nach dem anderen zu Boden … Wir tappten im Dunkeln auf den gefallenen Kameraden herum … Im letzten Augenblick sah ich noch einen Lichtschein. Als ich wieder zu mir kam, versuchte mich ein Infanterist unter einem toten Kameraden wegzuziehen. Ich kroch schleunigst nach draußen, wo ich dann bei den Rettungsarbeiten half.‘

Eine Kompanie des Pionierbataillon 23 schaffte 36 Stunden lang die Toten aus dem Fort heraus. Doch es waren so viele, dass man eine große Anzahl von Leichen in den untersten Gang des Forts schleifte. Dann wurde der Gang zugemauert. Insgesamt waren 650 deutsche Soldaten umgekommen.

Fehlbeurteilung

Es war eine psychologisch höchst unglückliche Idee, ausgerechnet den Kronprinzen, den Thronerben des Deutschen Reiches, mit seiner 5. Armee den Angriff auf Verdun ausführen zu lassen. Und gerade der Kronprinz verspürte Zweifel und Unbehagen. Am 13. Mai beantragte er bei der Obersten Heeresleitung den Abbruch des Angriffs. Falkenhayn bestand – nicht zuletzt aus Prestigegründen – auf der Fortführung der Schlacht.

Offenbar war der Chef der Obersten Heeresleitung auch von einem reizenden, sehr gebildeten, vornehmen Mann beeinflusst, der als deutscher Agent in Paris saß und ausgezeichnete Kontakte zu französischen Parlamentsmitgliedern, höheren Beamten und Offizieren des Kriegsministeriums unterhielt. Der deutsche Geheime Nachrichtendienst – die Abteilung IIIb des Generalstabs- führte ihn unter der Codebezeichnung A 17, sein richtiger Name: Freiherr v. Schluga. Er war k.u.k.-Leutnant gewesen, hatte sich aber kurz vor dem Preußisch-Österreichischen Krieg von 1866 auf die preußische Seite geschlagen und arbeitete seit dieser Zeit als deutscher Geheimagent in Paris. Er war ungewöhnlich klug, vielseitig begabt und absolut seriös.

Seine Berichte hatten bereits den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 günstig beeinflusst. 1916 war er bereits 70 Jahre alt, doch seine Lagebeurteilungen aus Paris erwiesen sich stets als richtig – und sie lagen genau auf der Linie Falkenhayns. Seine Meldungen gelangten über ein Botensystem von Paris über die Schweiz binnen 48 Stunden nach Lörrach. Von dort wurde das Wichtigste telegrafisch zur Obersten Heeresleitung durchgegeben; der umfangreiche vollständige Text der Berichte folgte durch Kurier oder Post. General v. Falkenhayn ließ sich die Berichte sofort nach Eingang vorlegen. Sie enthielten nicht nur Mitteilungen über die militärische Lage, sondern auch Informationen über die Stimmung in der französischen Regierung, im Parlament, im Volk, über die Beziehungen der Alliierten untereinander, die wirtschaftlichen Verhältnisse, und lieferten somit ein umfassendes Bild von der Lage Frankreichs.

So erhielt Falkenhayn einen Bericht von A17, der am 5. März 1916 abgesandt worden war. Darin hieß es: ‚Vielfach glaubt man, dass Verdun verloren geht und damit ein Durchbruch gelingen wird … Die Moral der Armee ist sichtlich geschwächt … Das Volk trägt schwer an den Verlusten …‘

Die Berichte des Herrn v. Schluga, obwohl wahrheitsgetreu, unterstützten mit ihren Schilderungen der Schwäche Frankreichs allzu sehr das Wunschdenken Falkenhayns. Er beachtete nicht das erste Gebot jedes Feindlageoffiziers, nämlich Einzelberichte nur im Zusammenhang mit allen übrigen Meldungen zu werten. Hinzu kam, dass A17 auf dem Höhepunkt der Verdun-Krise – wo sich seine Lagebeurteilung möglicherweise geändert hätte – infolge Altersschwäche seine Tätigkeit einstellen musste. Er kehrte über die Schweiz nach Deutschland zurück und verstarb ein Jahr später.

Die deutschen und französischen Soldaten verbluteten weiter vor Verdun. Nacheinander setzten die Deutschen 47 Divisionen ein – ein knappes Drittel des Westheeres. Die Franzosen lösten ihre Divisionen häufiger ab. Sie jagten im Laufe der Zeit vier Fünftel ihres Heeres durch die Blutmühle von Verdun.

Der von Falkenhayn als strategisches Gegengewicht zur Verdun-Schlacht geforderte uneingeschränkte U-Boot-Krieg aber kam vorerst nicht zustande. Dennoch blieb der Generalstabschef bei seinem Optimismus. Dem Reichskanzler versprach er, auch ohne U-Boot-Krieg werde Deutschland bis zum Ausgang des Winters 1916/17 einen siegreichen Frieden erkämpfen, da Frankreich dann zum Weißbluten gebracht sei.

Eroberung vom Fort Vaux

Von den Gedanken der obersten Führung wusste die kämpfende Truppe nichts. Auch sie glaubte noch immer, dass Verdun der Schlüssel zum Sieg sei, dass ein Durchbruch an dieser Stelle den Bewegungskrieg wieder möglich machen werde. Nur diese Höhe noch, dieses Fort noch, dann war es geschafft. So wurden irgendwelche Punkte im Verteidigungssystem von Verdun der Hügel Toter Mann, die Höhe 304, das Fort Vaux – zu magischen Orten, um die Hoffnung und Furcht von Hunderttausenden unablässig kreisten.

Nach dreimonatiger Beschießung gelang es am 2. Juni, den oberirdischen Teil des Forts Vaux zu erobern. Im Inneren aber setzte der französische Major Raynal mit rund 600 Mann den Kampf fort. Am 4. Juni begann Leutnant Sandmann mit seiner 1. Kompanie des Pionier-Bataillons 27, die französische Besatzung mit Flammenwerfern auszuräuchern.

Streitkräfte bei Verdun am 1. Juni 1916:

| Truppen | Artillerie | |

|---|---|---|

| Deutsche Fünfte Armee (Kronprinz, Knobelsdorf) | 20 Divisionen | 2.200 Geschütze (1.730 schwere) |

| Französische Zweite Armee (Nivelle) | 20 Divisionen | 1.200 Geschütze (570 schwere) |

Aus einem Bericht für das deutsche Reichsarchiv: ‚Fürchterlicher Qualm presst sich in den Gang. An den Wänden und der Decke fängt die Holzverschalung Feuer. Im Flackerlicht des Brandes stürmen die Pioniere eine kleine Treppe hinauf … Handgranaten fliegen ihnen entgegen. Aus Rauch und Flammen knattert wahrhaftig wieder ein Maschinengewehr … Von den tapferen Pionieren wurde die Hälfte verwundet, alle aber waren durch Rauchvergiftung halbtot, als sie mit geschwärzten Gesichtern und angesengten Kleidern der Kampfstätte den Rücken kehrten.‘

Major Raynal, der Fort-Kommandant, schrieb in sein Tagebuch: ‚Ein noch schrecklicherer Tag als der vorhergehende.‘

Abbruch des Angriffs

Die Schlacht um Verdun beraubte, je länger sie dauerte, die deutsche Oberste Heeresleitung ihrer Handlungsfreiheit. Sie verschlang alle deutschen Reserven und die Masse der Munitionsvorräte. Für eine zweite Operation verblieb kein Spielraum. Am 1. Juli 1916 aber hatten die Alliierten ihre Somme-Schlacht begonnen und Anfang Juni waren die Russen zur Brussilow-Offensive angetreten.

Endlich, am 12. Juli, befahl Falkenhayn, die Verdun-Schlacht abzubrechen. Doch das war nun gar nicht mehr ohne weiteres möglich: Die Franzosen griffen ihrerseits unentwegt an. Eine Rückverlegung der deutschen Front war die Voraussetzung für das Ende der Offensive und das wollte Falkenhayn nicht zulassen.

Der Kronprinz, Oberbefehlshaber der 5. Armee, unternahm einen neuen Vorstoß zur Beendigung der Schlacht und erreichte bei seinem Vater die Ablösung Falkenhayns. Am 29. August 1916 wurde Generalfeldmarschall v. Hindenburg neuer Chef des Generalstabes des Feldheeres und General Ludendorff Erster Generalquartiermeister. Es war höchste Zeit: Am 27. August hatte Rumänien Österreich den Krieg erklärt. Die Mittelmächte waren in eine ernste Krise geraten. Die deutschen Truppen vor Verdun begannen nach und nach auf rückwärtige, ausgebaute Stellungen zurückzugehen.

Das Fort Douaumont lag bis in den Oktober hinein unter schwerstem französischem Beschuss. Am 23. Oktober waren die Lebensmittel zu Ende, die Munitionsvorräte erschöpft, das Wasser bei Löschversuchen aufgebraucht, das Fort zertrümmert, das Pionierdepot stand in Flammen, Qualm und Gas zogen durch die Gänge. Die letzten 100 Mann waren Gas-krank. Um 7:30 Uhr verließen sie das Fort. Gaskranke trugen die Bahren der Verwundeten. Doch zwei Mann hatte der Abzugsbefehl nicht erreicht. Sie waren noch am Morgen des 25. Oktober auf ihrem Posten, als Hauptmann Prollius mit drei Offizieren und einigen Versprengten den Dooanmont erreichte. Prollius besetzte das Festungswerk auf eigene Faust und schickte einen Melder ab: ‚Schwache Besatzung hält das Fort bis zum Eintreffen von Verstärkung.‘

Die Verstärkung kam nicht. Es bestand kein Interesse mehr am Douaumont. Am Nachmittag trommelten die Franzosen mit allen Kalibern auf das Fort. Als sich der Herbstnebel hob, waren französische Infanteristen heran. Prollius ließ das Feuergefecht aufnehmen. Der Kampf verlagerte sich in das Innere, wo noch immer Feuer schwelte. Ein Durchbruchsversuch scheiterte. Um 19 Uhr ergaben sich die letzten Deutschen vom Douaumont: Vier Offiziere und 24 Mann.

Ende der Schlacht von Verdun

Als Bezonvaux am 16. Dezember in französische Hand fiel, endete die Schlacht um Verdun. Nichts war erreicht worden, alle Opfer umsonst. Der Kampfraum um Verdun blieb verwüstet bis auf den heutigen Tag. Es lagen so viele unkenntliche Tote und Teile von solchen auf dem Schlachtfeld, dass eine normale Bestattung oft nicht möglich war. Am jetzigen Mahnmal wurde ein Beinhaus für unzählige Tote errichtet. Wie viele Soldaten bei Verdun starben, ist nicht genau feststellbar, weil zahllose Schwerverwundete erst später ihren Verletzungen erlagen.

So viel ist gewiss: Die deutsche 5. Armee verlor bei Verdun an Gefallenen und Verwundeten 323.396 Mann.

Aufgeschlüsselt nach dem Stand von Ende 1918: 41.632 Soldaten waren sofort tot, 13.164 starben in den Feldlazaretten an ihren Wunden, 26.739 blieben vermisst und müssen auch als gefallen angesehen werden. 241.860 Soldaten waren verwundet, von denen eine unbekannte Zahl nach dem Krieg an ihren Verletzungen starb; 398.293 erkrankten vor Verdun, davon 2.744 durch Kampfgas.

Die französische Armee verlor an Gefallenen und Verwundeten 314.000 Mann.

Verluste vor Verdun vom 21. Februar bis 18. Dezember 1916:

| Verluste | Ausrüstung | |

|---|---|---|

| Franzosen | 362.000 (66 Divisionen eingesetzt) | ? |

| Deutsche | 336.861; incl. 17.387 Kriegsgefangene (42 Divisionen eingesetzt) | ca. 46+ Kanonen, 44+ Mörser, 107 MGs, ca. 80+ Flugzeuge; 6+ Ballons |

Der Schmelzofen von Verdun grub sich tief ins Gedächtnis von Franzosen und Deutschen ein. Verdun wurde zum Sinnbild für das sinnlose Aufopfern Hunderttausender in einer Materialschlacht. Der Gedanke an Verdun bewog die Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg zum Bau einer riesigen Festungsanlage, der Maginotlinie, und ließ ihre gesamte Strategie in starres ‚Festungsdenken‘ bis in den 2. Weltkrieg und darüber hinaus verfallen.

Quellenangaben und Literatur

Illustrierte Geschichte des Ersten Weltkriegs (Christian Zentner)

History of World War I (AJP Taylos, S.L. Mayer)

Der Erste Weltkrieg – Storia illustrata della Prima Guerra Mondiale (Hans Kaiser)

Unser Jahrhundert im Bild (Bertelsmann Lesering)

Sehr geehrte Herren,

vielleicht sollte man mal den Begriff „Verluste“ definieren, weil manche Historiker und vor allem Journalisten Verluste mit Gefallenen gleichsetzen, wodurch horrende Verzerrungen entstehen.

Als Verluste bezeichnet wird die Gesamtheit von

– Verwundeten

– Vermissten

– Gefangenen

– Kranken und

– Toten.

Möglicherweise liegt man nicht falsch, wenn man die Anzahl der Gefallenen einer Schlacht mit Verlusten : 5 beziffert.

Freundliche Grüße,

Harald Henn