Die italienische Armee im Ersten Weltkrieg von 1915 bis 1918.

Uniformen, Stärke, Divisionen, Organisation, Befehlshaber und Verluste.

Wie einige andere Großmächte führte Italien die Wehrpflicht in den 1870er Jahren ein und setzte den Zeitraum für die Dienstpflicht auf drei Jahre fest.

Die italienische Armee 1915 bis 1918

Seiteninhalt:

Trotz der durch Wirtschaftskraft und Bildungsschwächen auferlegten Einschränkungen Italiens, war die Armee führend in verschiedenen Bereichen der militärischen Modernisierung gewesen. Die Italiener waren die ersten, welche Flugzeuge im Krieg einsetzten (in Libyen ab Oktober 1912) und mit dem am weitesten verbreiteten Einsatz von Panzerwagen. Die zunehmende Begeisterung für den Motortransport mag seine Ursache auch in dem historischen Mangel an Pferden im Land gehabt haben.

Wirtschaftliche und politische Zwänge führten dazu, dass eine dringend benötigtes Umrüstungsprogramm nur sehr langsam durchgeführt wurde. Bis 1914 hatte die italienische Armee immer noch nicht das Material ersetzt, welches sie in Libyen verloren hatte. Aber zwischen August 1914 und Mai 1915 bewegten sich die Dinge schneller vor dem Hintergrund des Krieges im Norden. Es gab es eine drastische Reduzierung der Verschwendung und eine deutliche Erhöhung der Zahl der jüngeren Offiziere. Der Armee wurde auch durch das Phänomen des ‚Volontarismo‘ geholfen, welcher die Volksstimmung wiedergab.

Die Politik, die Armee dazu zu benutzen, die nationale Einheit zu fördern, führte zu einem komplizierten System bei der Wehrpflicht und Mobilisierung. Jedes Regiment bezog seine Rekruten aus zwei getrennten Regionen und schickte sie dann zu einem Dritten weiter. Nachdem ihre Dienstzeit zu Ende war, kehrten die Männer jedoch als Reservisten wieder nach Hause zurück. Und als sie dann zu den Fahnen gerufen wurden, traten diese Reservisten stattdessen ihren ‚lokalen‘ statt ihren ursprünglichen Regimentern bei. Dadurch entwickelten diese Regimenter aus eingezogenen Reservisten wieder lokale Identitäten.

Die einzigen Ausnahmen von diesem System vom Mischen und Überstellen der Rekruten waren die Alpini, welche vornehmlich aus den Alpen-Regionen von Norditalien stammten und wo sie auch stationiert waren.

Unter dem Rekrutierungsschema von 1907 waren alle wehrfähigen Männer in drei Klassen im Alter zwischen 19 und 38 Jahren aufzurufen. Die erste Klasse verbrachte zwei Jahre im aktiven Dienst, sechs in der Reserve, vier in der mobilen Miliz und sieben in der Territorial-Miliz. Die zweite Klasse verbrachte sechs Monate im aktiven Dienst, siebeneinhalb Jahre in der Reserve und den gleichen Zeiträumen in der Miliz als Erste Klasse. Die dritte Klasse verbrachte alle 19 Jahre in der Territorial-Miliz, erhielt aber praktisch kein effektives Training.

Die Probleme wurden durch den Mangel an Unteroffizieren, welche traditionell aus der in Italien sehr kleinen, gebildeten unteren Mittelklasse stammten, verschärft. Nichtsdestotrotz gelang es der Armee, bemerkenswerte Verbesserungen bis zum Auftakt des Krieges zu erreichen.

Stärke

Bis zum Mai 1915 hatte der Chef des Generalstabs, General Cadorna, 23.039 Offiziere, 852.217 Mannschaften und 9.163 Zivilisten mobilisiert. König Vittorio Emanuel – nominell Oberbefehlshaber – verbrachte den Krieg zwar in der Nähe der Front, aber General Cadorna führte die tatsächliche Befehlsgewalt aus, während der König zwischen seinem Stabschef und seiner Regierung in Rom vermittelte.

Italien trat in den Krieg ein mit 12 Armeekorps innerhalb Italiens zu je zwei aktiven Infanterie-Divisionen.

Die Korps hatten ihre ursprünglichen Hauptquartiere wie folgt:

- I. Korps – Turin,

- II – Alessandria,

- III – Mailand,

- IV – Genua,

- V – Verona,

- VI – Bologna,

- VII – Ancona,

- VIII – Florenz

- IX – Rom,

- X – Neapel

- XI Bari,

- XII – Palermo und Cagliari (wobei dieses mit 3 Divisionen einzigartig war).

Es gab auch zwei Korps in den Kolonien. Diese 14 Korps wurden auf vier Armeen verteilt.

Einschließlich Reserven der zweiten Linie gab es 35 Infanterie-Divisionen und ein Dutzend Miliz-Divisionen (aus insgesamt zwei Grenadier- und 94 Linienregimentern), eine Bersaglieri-Division (12 Regimenter), zwei Alpini-Gruppen (52 Bataillone in acht Regimenter), vier Kavallerie-Divisionen, 14 Bataillone Pioniere, 467 Feldartillerie-Batterien mit fast 2.000 Kanonen und Haubitzen, sowie Bataillone der para-militärischen Carabinieri und Guardi di Finanza (militarisierte Zollpolizei), um die Feldarmee zu unterstützen.

Die Katastrophe von Caporetto im Oktober 1917 und der damit verbundenen italienischen Rückzug auf den Fluss Piave kosten die Armee rund 300.000 Gefallene, Verwundet und Gefangene sowie 3.150 Artilleriegeschütze, 1.732 Mörser, 3.000 Maschinengewehre und 300.000 Gewehre. Dies erforderte praktisch den Wiederaufbau der italienischen Armee. Der neue Chef des Generalstabs, General Armando Diaz, löste die zerschmetterten Überreste von 46 Infanterie-Regimenter, vier Bersaglieri-Regimenter und 15 Alpini-Bataillone sowie zahlreicher Unterstützungseinheiten auf.

Die Armee schrumpfte auf 33 Divisionen, erlebte aber von Ende 1917 bis 1918 eine erstaunliche Erholung mit der Aufnahme von neuen Einheiten und der Schaffung von neuen Formationen. Bis zum Ende des Krieges befanden sich 5,2 Millionen Männer im Dienst, in neun nummerierten Armeen und unzähligen Organisationen hinter der Front.

Jedes Korps bestand aus zwei Infanterie-Divisionen, einem Bersaglieri-Regiment, einem Kavallerieregiment, einem Feldartillerie-Regiment aus 8 Batterien, zwei oder drei Batterien von schweren Haubitzen und Unterstützungseinheiten.

Wie in anderen kriegführenden Armeen auch, sank der Anteil der Infanteristen, als der Krieg zunehmend ‚industrialisiert‘ wurde, während die Artillerie, Ingenieure, Pioniere und Bautruppen, Transportwesen, Wartungseinheiten, Melde- und Sanitätsdienst ausgebaut wurden.

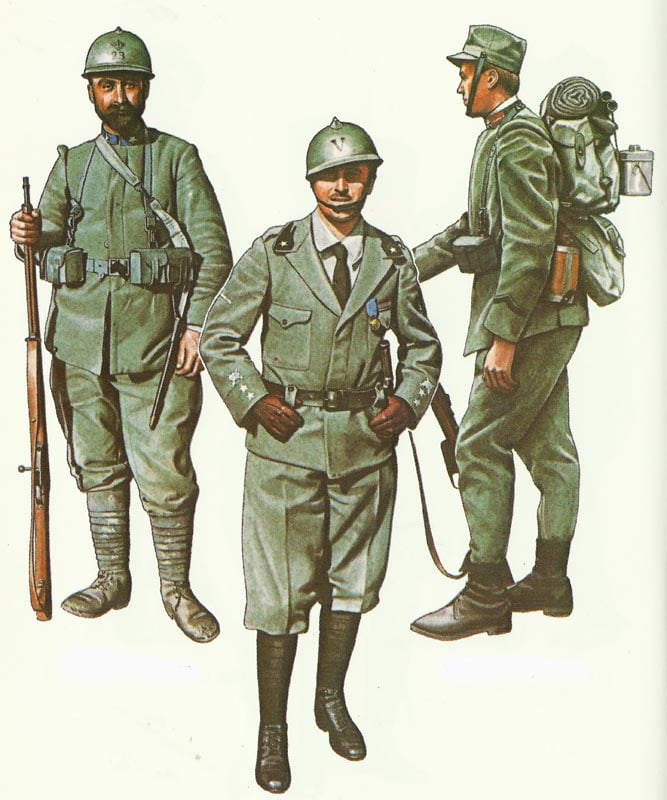

Uniformen

Als Italien am 23. Mai 1915 in den Ersten Weltkrieg eintrat, war zwar eine grau-grüne Uniform bereits seit 1909 eingeführt worden, trotzdem zogen viele Einheiten noch mit einer Mischung aus dunkelblauen und grau-grünen Uniformen in den Krieg. Schwerter und blaue Umhänge waren bei den Offizieren immer noch beliebt, denen immer noch nicht klar war, dass sie möglichst unauffällig gekleidet sein sollten.

Es gab grundsätzlich zwei verschiedene Muster von Uniformen für die anderen Ränge der Feldwebel, Unteroffiziere und gewöhnlichen Soldaten. Das eine Muster war für Fußtruppen und das andere für die berittenen Truppen.

Für die Fußtruppen war die Jacke sehr locker geschnitten und hatte keine äußeren Taschen. Die Seitenschlitze konnten mit zwei kleinen Knöpfen festgezogen werden. Auf den Schultern hatte sie gepolsterte Seitenteile, was die Ausrüstung daran hinderte, von den Schultern abzugleiten. Die Manschetten waren spitz und die Tunika wurde mit passenden Pantaleons, Wickelgamaschen und Lederstiefeletten getragen.

Die Berittenen Truppen hatten eine Tunika mit Schultergurten und einen Halbgürtel auf der Rückseite. Anstelle von Pantaleons trugen sie Reithosen, schwarze Ledergamaschen und Stiefeletten mit Sporen.

Geringfügige Variationen gab es für die Uniform der Bersaglieri-Radfahrer, die eine Tunika mit Stand- und Fallkragen im Gegensatz zum Stehkragen hatten. Dazu hatte deren Uniform Schultergurte, Brusttaschen und eine Art ‚Wilderertasche‘ auf der Rückseite der Tunika mit Zugang über Seitenschlitze. Auch sie trugen Pantaleons, aber mit den Gamaschen für berittene Truppen statt Wickelgamaschen.

Der Mantel war zweireihig mit großem Fallkragen, Vorderseite, passenden Schulterträgern, Seitentaschen mit Laschen, Umschlagmanschetten und einem Halbgürtel auf der Rückseite. Es gab auch einen dunkelgrauen Fahrermantel für motorisierte Dienste. Die Winterbekleidung wurde variiert und so gab es auch etwas wie den Vorläufer des ‚Seesack‘-Mantels. Zuerst trugen nur Fußtruppen den kurzen runden Umhang, aber später erhielten auch berittene Truppen und Offiziere ihn.

Die Uniform für Offiziere war im Grunde genommen die gleiche, einschließlich der aufgeführten Unterschiede für Bersaglieri-Radfahrer, wurde aber in der Regel mit Brust- und Seitentaschen und Schultergurten gemacht.

Die Reithose wurde entweder mit schwarzen Reitstiefeln oder mit Gamaschen mit Stiefeletten getragen. Da sie aus hochwertigen Materialien in einem viel helleren Grauton gefertigt waren, konnten Offiziere aus diesem Grund leicht erkannt werden. Dazu waren die Uniformen für Offiziere an der Front schwer zu beschaffen und daher trugen sie zunehmend gewöhnliche Uniformen.

Die Kopfbekleidung bestand aus einem steifen Käppi mit schwarzer oder graugrüner Spitze und Kinnriemen für Offiziere und einer weichen Version mit graugrüner Spitze und schmalen Kinnriemen für andere Ränge. 1916 wurde diese durch eine abgerundete Feldmütze aus Blockfilz mit passendem Schirm ersetzt.

Die schwere Kavallerie trug weiterhin den Metallhelm mit Kamm, die leichte Kavallerie eine schwarze Bärenfellmütze und die Carabinieri einen Zweikammerhut, alle mit grauem Leinenbezug.

Die Fußtruppen erhielt eine Grundausstattung an Infanterieausrüstung mit vier Munitionstaschen, während die Reitertruppen ihre Munition in einem graugrünen Lederbandolier trugen. Kurz vor dem Krieg erhielten die Offiziere eine graugrüne Lederausstattung, die einen Hüftgurt mit rechteckiger Gürtelschnalle mit dem Adler von Savoyen in der Mitte, Pistolenholster und Munitionstasche umfasste. Der Gürtel wurde von zwei Gurten getragen und ein spezielles Muster eines kurzen Schwertes wurde auf der linken Seite am Gürtel befestigt. Während des Krieges wurden das Schwert und die Träger dafür weggelassen.

Nach einer Reihe von Experimenten mit der Herstellung von Körperpanzerung und Helmen durch die Firma Farina in Mailand begann die italienische Armee mit der Einführung des französischen Adrian-Helms. Bis 1916 hatten die Italiener ihre eigene Version in Produktion, welcher eine Verbesserung gegenüber dem französischen Original war, da dieser aus nur zwei statt vier Teile gestanzt wurde.

Die Rangabzeichen wurde auf den Schultergurten und dem Kappenband von allen Feldoffizieren und Stabsoffizieren angezeigt. Andere Ränge trugen ihre Rangabzeichen an beiden Manschetten von Tunika und Mantel.

ITALIEN (23. Mai 1915 – 3. November 1918)

- Truppenstärke bei Kriegsbeginn = 3.450.000

- Heeresstärke im Verlauf des Krieges = 5.615.000

- Tote Militär = 460.000

- Verwundete Militär = 947.000

- Ziviltote = unbekannt, aber gering

Quellenangaben und Literatur

History of World War I (AJP Taylos, S.L. Mayer)

Der Erste Weltkrieg – Storia illustrata della Prima Guerra Mondiale (Hans Kaiser)

Army Uniforms of World War I (Andrew Mollo, Pierre Turner)

World War I Infantry in Colour Photographs (Laurent Mirouze)

The Italian Army of World War I (Raffaele Ruggeri)

Weitere interessante Beiträge: