Ladungsträger Goliath, Funklenkpanzer B IV und Springer.

Geschichte, Entwicklung, Einsatz, Spezifikationen, Statistiken und Bilder der deutschen ferngelenkten ‚Kleinpanzer‘ im Zweiten Weltkrieg.

Ladungsträger Goliath, Funklenkpanzer B IV und Springer.

Typ: Ferngelenkte Sprengstoff- und Landungsträger.

Geschichte:

Seiteninhalt:

Minenräumwagen

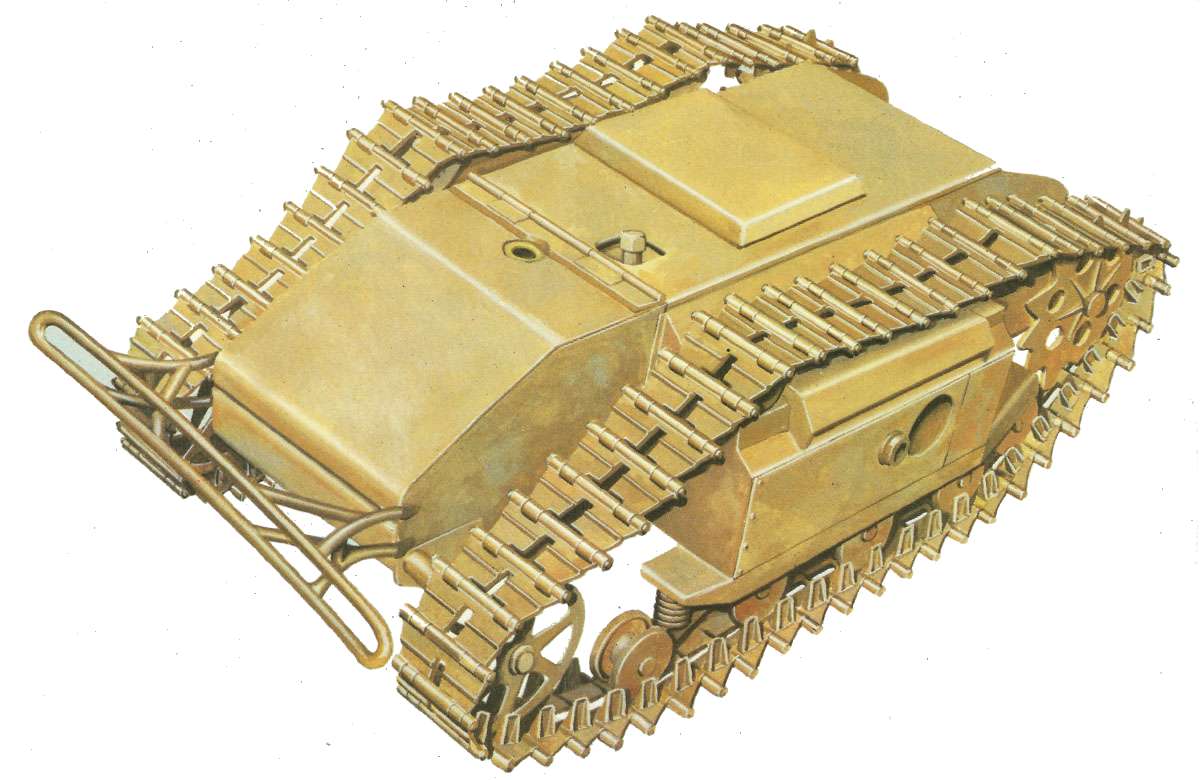

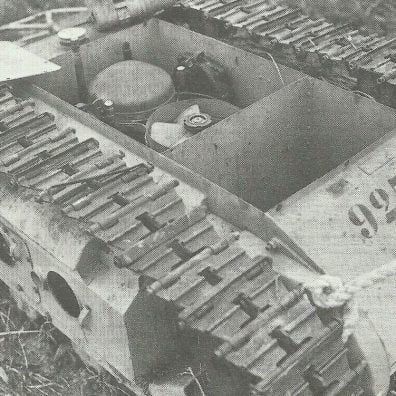

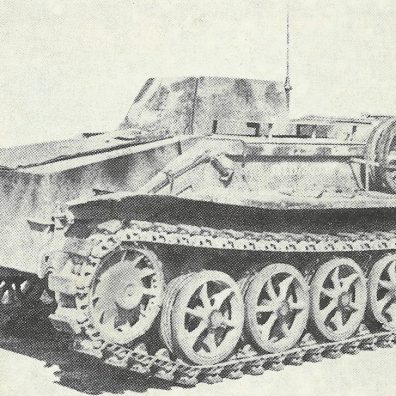

Die Ladungsträger hatten ihren Ursprung im Minenräumwagen (SdKfz 300) Borgward B I, welcher 1939 von der gleichnamigen Firma für eben diese Aufgabe entwickelt wurde.

Das Fahrzeug wurde ferngesteuert und zog Minenräum-Rollen hinter sich her. Es war billig konstruiert und war daher entbehrlich bei einem Verlust. 50 Stück davon wurden bis Mai 1940 hergestellt.

Im Jahr 1940 wurden vom Borgward B II, welches ein größeres Fahrzeug mit einem Sechszylinder-Motor war, weitere 100 Stück bestellt. Jedoch wurde nur der Prototyp des B II fertiggestellt und beide Modell wurden anschließend durch den über Drahtkabeln ferngesteuerten Goliath ersetzt.

Dazu basierte eine weiteres, nur experimentelles Amphibienfahrzeug namens ‚Ente‘ auf dem B II.

Das Modell B I hatte drei Straßenräder und einen Schalldämpfer an der linken Seite der Wanne. Das Modell B II hatte einen größeren Bodenkontakt durch vier Straßenrädern und der Schalldämpfer war auf der Rückseite der Wanne angebracht.

Der Motor im B I war ein Borgward 6M 2,3 RTBV Sechszylinder 2.3 Liter mit 49 PS bei 3.500 U/min. Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs betrug 2,3 Tonnen.

Es wurden nur experimentelle Feldversuche mit den Fahrzeugen unternommen, keines sah einen Fronteinsatz.

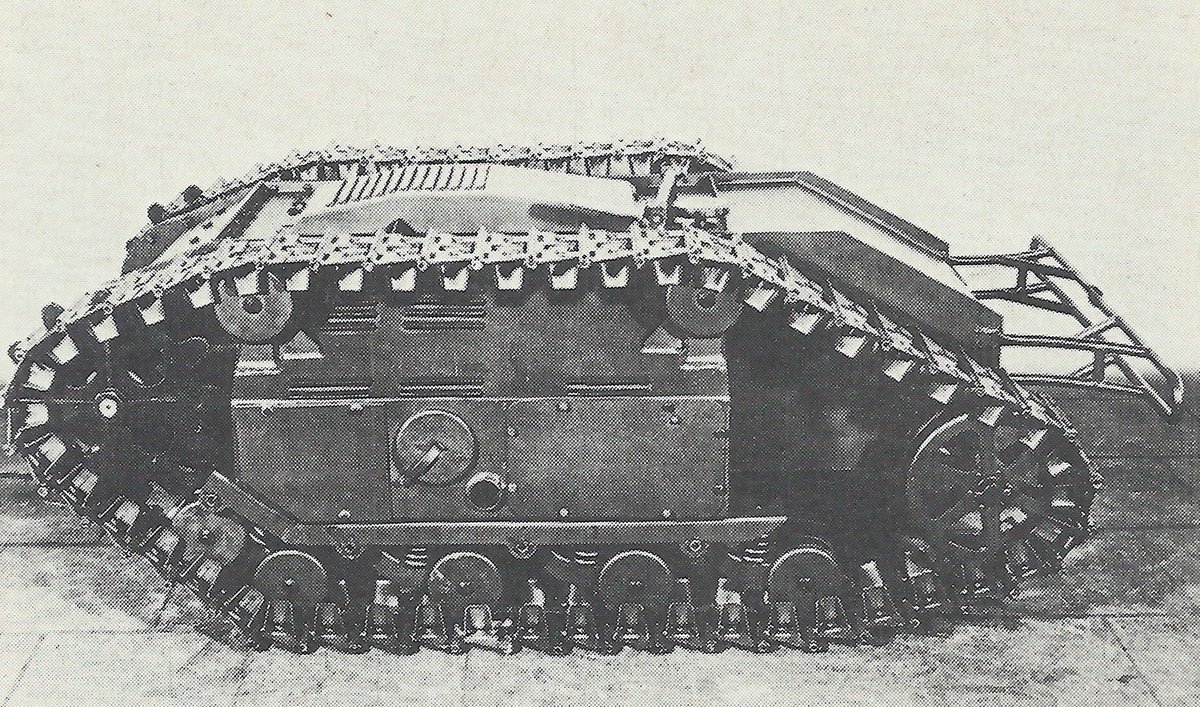

Leichter Ladungsträger (SdKfz 302) Goliath mit E-Motor

Die Versuche mit dem ferngesteuerten Minenräumwagen Borgward B I und B II (Sd Kfz 300) führten Ende 1940 zu einem Auftrag für ein ähnliches Kleinfahrzeug, das eine Sprengladung tragen sollte und für weitere Aufgaben, wie ebenfalls das Räumen von Minenfeldern, aber auch das Entgiften von durch Kampfgase verseuchtes Gelände.

Der erste Prototyp verfügte über vier große Räder und ein Kettenlaufwerk auf der Grundlage des B II. Das Serienmodell hatte jedoch kleinere Räder, die auf beiden Seiten Platz für Batterie-Halterungen und mehr Platz für die Sprengladung zuließen.

Da zu dieser Zeit für Funksteuerungen, wie zuvor im Minenräumwagen B I verwendet, immer noch sperrige und zerbrechliche Röhren eingesetzt werden mussten, erfolgten die Steuerbefehle nun über ein dreisträngiges Drahtkabel mit bis zu 1.000 Metern Länge, was meistens völlig ausreichend war.

Die E-Motor-Version des Goliath kann durch die flache Oberplatte, drei Umlenkrollen und die scheibenförmige Umlenkrolle erkannt werden. Die Wanne hatte drei Kammern, die durch Querschotten die Sprengladung nach vorne, die Steuereinheit in der Mitte und die Rolle mit dem Steuerkabel hinten getrennt waren.

Die 12-Volt-Batterien und der separate elektrische Motor für jede der Ketten befanden sich in Halterungen auf jeder Seite.

2.650 der Fahrzeuge wurden von April 1942 bis Januar 1944 gebaut. Die ersten Einheiten mit dem Kleinfahrzeug im Einsatz waren die Panzerpionier-Kompanien (Goliath) 811 bis 815, welche zum Heeres-Pionier-Bataillon (mot) zbV 600 (Taifun) gehörten. Zu Beginn der Panzerschlacht von Kursk beseitigten die Kleinpanzer Minenfelder und Straßensperren erfolgreich für den Angriff der Elefant von der 654. schweren Panzerjäger-Abteilung.

Leichter Ladungsträger (SdKfz 303) Goliath mit V-Motor

Im Jahr 1942 sollte auch die Firma Zündapp in Nürnberg die Herstellung für den Goliath mit aufnehmen. Dort wurde das Fahrzeug aber auf den firmeneigenen luftgekühlten Zweizylinder-Zweitaktmotor für Motorräder mit 700 ccm und 12,5 PS. Dadurch konnte eine größere Zuladung über eine größere Entfernung transportiert werden konnte.

Die Steuerung erfolgte über abrollendes schweres Feldkabel mit rund 650 Metern Länge und es wurden zwei Versionen des SdKfz 303 gebaut. Die anfängliche Version SdKfz 303a trug eine 75 kg schwere Sprengladung und war mit 1,62 m Länge, 0,84 m Breite und 0,60 m Höhe etwas schmaler und mit einem Gewicht von 350 kg leichter als das endgültige Modell.

Dieses Modell SdKfz 303b konnte 100 kg Zuladung tragen und wog 430 kg.

Eine erhöhte Lufteinlass-Haube an der Rumpfoberseite, ein Speichenrad und zwei Umlenkrollen kennzeichneten den Goliath mit V-Motor.

Die Geschwindigkeit konnte wahlweise auf bis zu 6 oder 10 km/h eingestellt werden.

Der normale Transport über größere Strecken erfolgte auf zweirädrigen Anhängern. Die Abmessungen des Spezialanhängers für den Transport des Goliath in die Kampfzone waren eine Länge von 3,15 m, Breite von 1,50 m und eine Höhe 0,60 m.

Zwischen April 1943 und September 1944 wurden 4.604 Stück des Goliath mit Verbrennungsmotor gebaut. Ab November 1944 bis Januar 1945 wurden noch weitere 325 modifizierte Fahrzeuge ausgeliefert.

Etwa zwei Drittel davon wurden bei Zündapp, der Rest von den Firmen Rino und Zacherttz hergestellt.

Der Goliath war die Hauptausstattung bei nicht weniger als sechs Panzerpionier-Kompanien.

In der deutschen Öffentlichkeit wurde der Kleinpanzer ziemlich populär, da er im letzten Kriegsjahr in die ‚Wunderwaffen‘-Propaganda mit einbezogen wurde. Allerdings übertraf die Propaganda hier die Auswirkungen eines speziellen Pioniergerätes im Kampf deutlich.

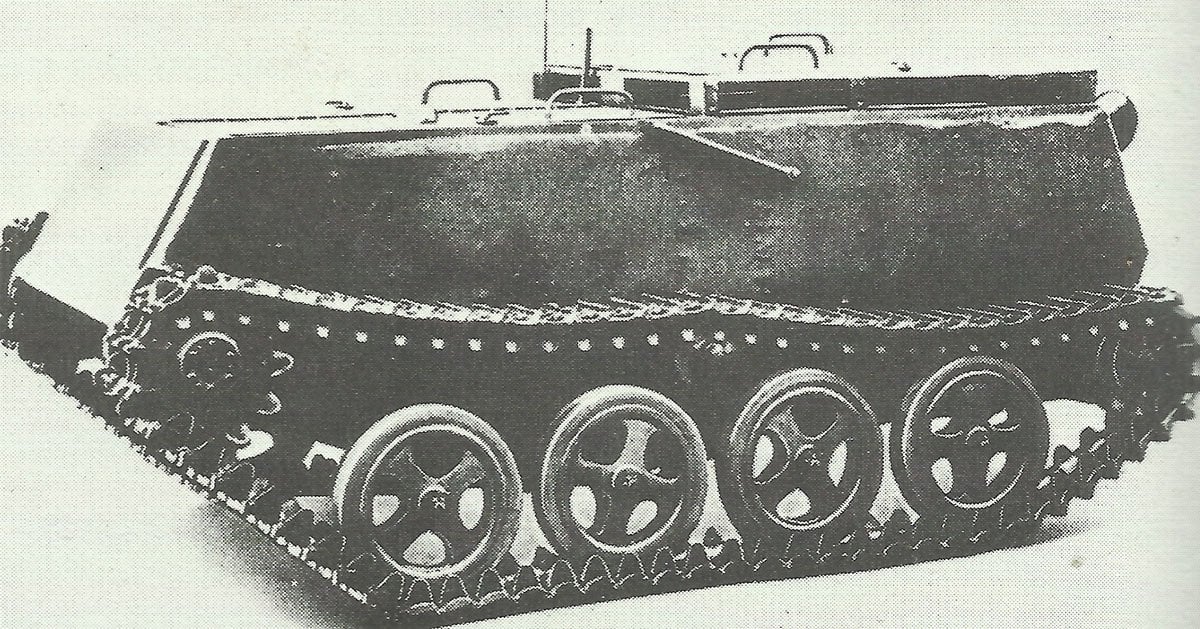

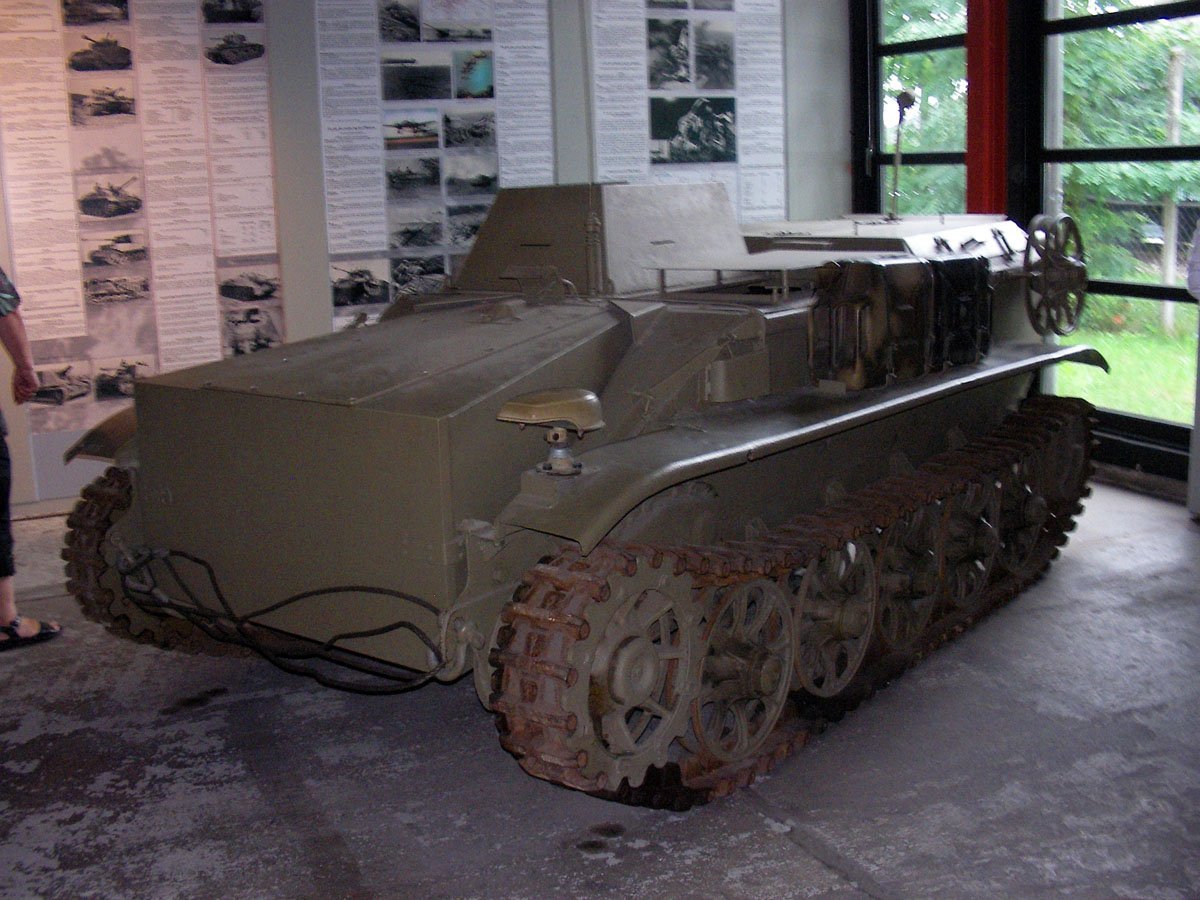

Schwerer Ladungsträger (SdKfz 301) B IV Funklenkpanzer

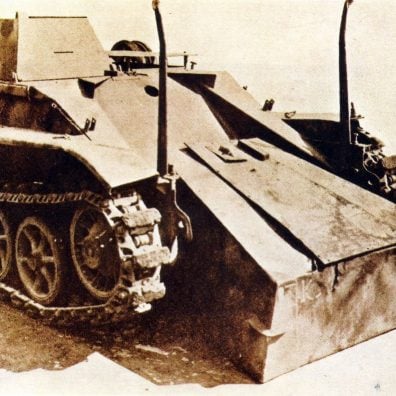

Der Ladungsträger wurde dafür entworfen, eine noch schwerere Sprengladung als der Goliath zu einem bestimmten Ziel ferngesteuert hin transportieren zu können. Dort wurde die Ladung heruntergelassen und das Fahrzeug fuhr zurück, bevor die Sprengladung gezündet wurde.

Für die Endphase des Einsatzes konnte der B IV vollständig per Funk gesteuert werden. Die Reichweite der Funkeinrichtung war abhängig von den Umweltbedingungen und betrug rund zwei Kilometer. Da das Fahrzeug für die Steuerung beobachtet werden musste, war dies völlig ausreichend.

Das Fahrzeug war zur Zerstörung von Minenfeldern, Befestigungen und Bunkeranlagen sowie zur Entgiftung von Gebieten, in welchen chemische Kampfstoffe eingesetzt waren, vorgesehen. Zur Minensuche wurde ein gewöhnliches Minensuchgerät vorne eingebaut, das Meldungen über Minen per Funk an die Leitstelle übermittelte. Das Räumen der Minen musste aber dann von Pionieren oder mit anderen Mitteln erfolgen. Erfahrungen mit dem Fahrzeug in der Beseitigung von Kampfstoffen gibt es keine, da diese im Zweiten Weltkrieg niemals eingesetzt wurden.

Dazu gab es noch einen unbemannten Aufklärungspanzer, der horchen und auch Fotos machen konnte.

Diese Einsatzverfahren wurde erstmals schon während des Westfeldzug in Frankreich 1940 mit umgebauten PzKpfw I erprobt.

Deshalb wurde die Firma Borgward im Oktober 1941 beauftragt, ein Spezialfahrzeug mit Funk-Fernsteuerung für derartige Einsätze zu entwickeln. Dazu wurde das Chassis des Munitionstransporter Borgward VK 301 benutzt, welcher zwischenzeitlich zu klein und zu gering gepanzert war, um noch dafür im Einsatz verwendet werden zu können.

Dafür war das Fahrgestell aber leicht und beweglich und verfügte außerdem, über ausreichend Platz für die große Funkausrüstung, welche bei der Verwendung als Funklenkpanzer notwendig war.

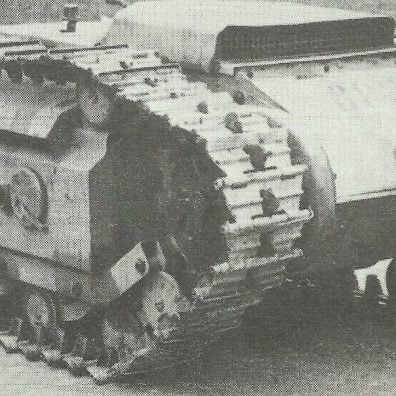

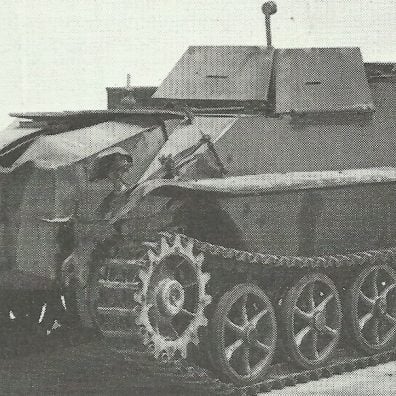

Die ersten 12 Versuchsfahrzeuge wurden im April 1942 gebaut und anschließend 616 Stück der Ausführung A von Mai 1942 bis Juni 1943 produziert.

Ursprünglich hatte der B IV eine Seitenpanzerung von 5 mm, welche während des Produktionslaufs durch 8-mm-Platten verstärkt wurde.

Die Seiten- und Heckpanzerung wurde dann auf 10 mm vergrößert, was der hauptsächliche Unterschied bei der Ausführung B war. Die Funkantenne wurde bei diesem Modell nach vorne verlegt und die Funksteuerung wurde verbessert. Während der Produktion der Ausf. B wurde die Trockenstift-Stahlkette eingeführt. 260 Fahrzeuge dieser Ausführung wurden von Juli bis November 1943 gebaut.

Der schwere Ladungsträger B IV wurde an die Panzerkompanien (Funklenk) 311, 312, 313 und 314 und an die Panzerabteilungen (Funklenk) 301 und 302 ausgegeben.

Im Juli 1943 setzte die 312. Panzerkompanie (Funklenk), welche der Heeresgruppe Mitte unterstellt war, ihre Funklenkpanzer B IV erfolgreich bei der Räumung von Minenfeldern während der Schlacht von Kursk ein.

Im Dezember 1943 wurde die Ausführung C des Funklenkpanzers eingeführt. Diese zeichnete sich durch einen verstärkten Panzerschutz und vereinfachte Konstruktion aus. Der Aufbau war einfacher mit einer geringeren Anzahl einzelner Panzerplatten. Der Fahrerplatz wurde auf die linke Seite des Fahrzeugs verlegt.

Um die Leistung dieser schwereren Version zu erhöhen, musste ein größerer Motor verwendet werden, was wiederum die Gesamtlänge vergrößerte.

Von der Ausf. C wurden 305 Funklenkpanzer von Dezember 1943 bis September 1944 produziert.

Der Funklenkpanzer konnte eine Sprengladung von bis zu 500 kg tragen. Einer der größten Nachteile des Fahrzeugs jedoch war, dass es für das Bedienungspersonal oft schwierig war, das Ziel aus sicherer Entfernung sehen zu können. Deshalb wurden Versuche unternommen, die Sicht mithilfe einer Fernsehkamera, welche an der Vorderseite des Fahrzeugs montiert war, zu verbessern. Aber bis zur Produktionseinstellung des B IV erbrachten diese Experimente keine zufriedenstellenden Ergebnisse.

Gegen Ende des Krieges wurde eine Reihe von B IV zu kleinen Selbstfahrlafetten mit einem Raketenwerfer und PzB54-Raketen umgebaut.

Im August und September 1944 wurden einundzwanzig Tiger-Panzer Ausf. E anstelle der bisher verwendeten StuG III der 301. Panzerabteilung zugeteilt, um deren Funklenkpanzer B IV zu steuern.

Jeder Zug hatte einen Tiger für den Zugführer und drei Tiger, die jeweils drei B IV kontrollierten. Ein SdKfz 251 Schützenpanzer war dem Zug angegliedert, um zusätzliche Sprengladungen und Ersatzmannschaften zu transportieren.

Insgesamt wurden etwa 10 mit Funklenkpanzern ausgerüstete Panzerkompanien aufgestellt. Trotzdem kam es verhältnismäßig selten zum Einsatz der Funklenkpanzer, sodass Berichte darüber nur dürftig vorliegen.

Alle Ladungsträger brachten zwar hin und wieder größere Erfolge auf dem Gefechtsfeld mit sich, da aber praktisch nur stationäre Ziele angegriffen werden konnten, gab es diese Gelegenheiten im modernen Bewegungskrieg eher seltener.

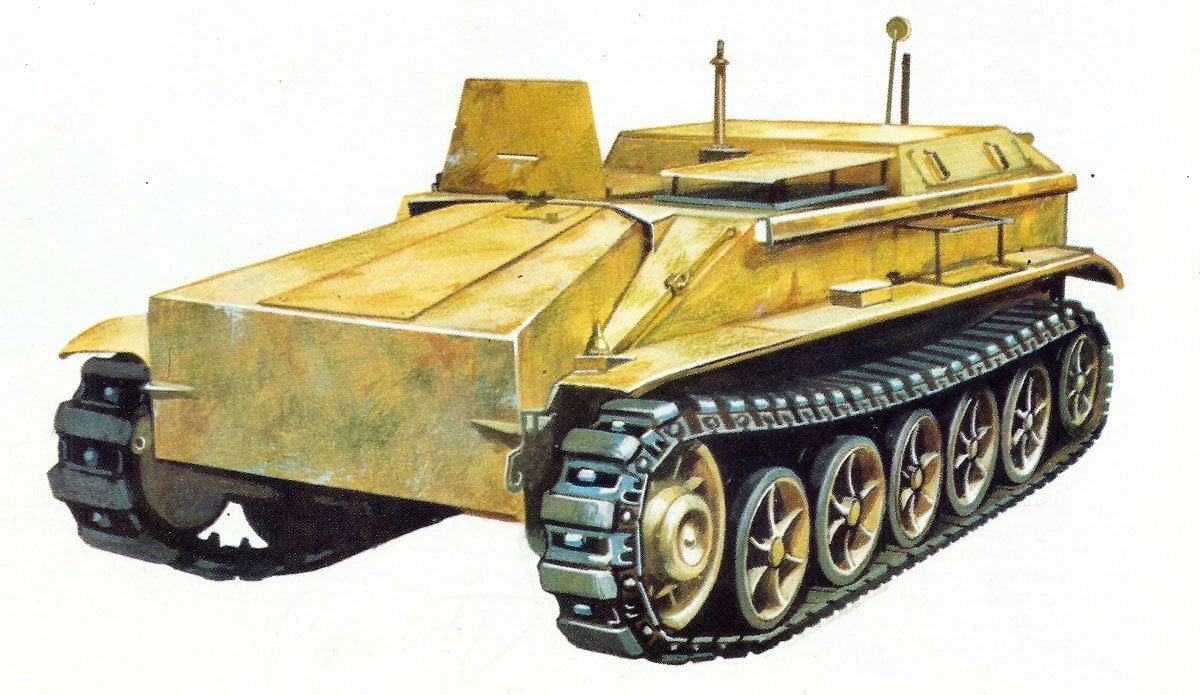

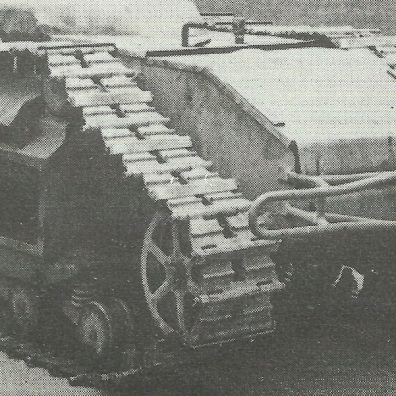

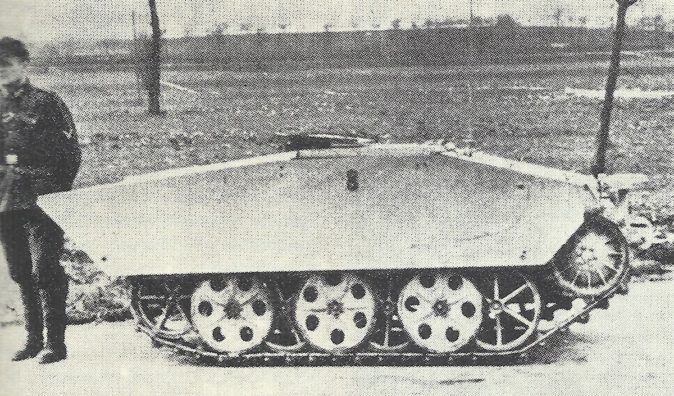

Mittlerer Ladungsträger Springer (SdKfz 304)

Die Springer wurde als Ersatz für die leichten Goliath und die schweren B IV bestellt, da er wirksamer als ersterer und billiger als zweiterer war, welche 1944 aus der Produktion genommen werden sollte.

Die Fertigungsanlagen für das NSU-Kettenkrad sollten für den Springer verwendet werden. Der Springer verwendete daher auch den Antriebsstrang, Motor und Teile des Kettenlaufwerks des Kettenkrads.

Es war auch vorgesehen, dieses Fahrzeug als Fahrgestell für den nicht mehr vor Kriegsende fertiggestellten Kleinpanzer Wanze zu verwendeten, welcher mit einer rückstoßfreien 10,5-cm-Kanone bewaffnet werden sollte.

Das Einsatzverfahren des Springers als Ladungsträger sah so aus, dass ein Fahrer das Fahrzeug so nah wie möglich an sein Ziel heranfahren sollte. Dort stieg er aus, schloss die Turmseiten nach unten, sodass das Funkgerät innerhalb des Fahrzeuges geschützt war. Der Springer wurde dann die letzte Strecke zum Ziel über Fernsteuerung gelenkt.

Der Springer wurde den gewöhnlichen Funklenk-Panzer-Kompanien zugeteilt, welche das Sturmgeschütz 40 verwendeten, um den Landungsträger in das Zielgebiet per Fernsteuerung zu fahren. Jeder Zug hatte ein Befehls-StuG 40 sowie drei weitere Sturmgeschütze, welche jeweils drei Springer kontrollierten.

50 Springer wurden noch von Oktober 1944 bis Februar 1945 fertiggestellt.

Spezifikationen Ladungsträger

Spezifikationen:

| SdKfz 302 Goliath E-Motor | SdKfz 303 Goliath V-Motor | SdKfz 301 Ausf. A/B | SdKfz 301 Ausf.C | SdKfz 304 Springer | |

|---|---|---|---|---|---|

| Typ | Kabel-gelenkter Landungsträger | = | Ferngesteuerter Ladungsträger | = | = |

| Besatzung | - | - | 1 | 1 | 1 |

| Antrieb | 2 x Bosch MM/RQL Elektromotor 2,5 Kw | Zündapp SZ7 2-Zylinder 703cc 12,5 PS bei 4.500 U/min | Borgward 6M RTBV 2,31l mit 49 PS bei 3.300 U/min | Borgward 6B 3,8l mit 70 PS bei 3.000 U/min | Opel Olympia 1,5l mit 37 PS bei 3.400 U/min |

| Getriebe | 1 Vorwärts-, 1 Rückwärts-Gang | 2 Vorwärts-, 1 Rückwärts-Gänge | 1 x 2 Vorwärts, 1 x 2 Rückwärts-Gänge | = | ? |

| Länge | 1,5 m | 1,63 m | 3,65 m | 4,1 m | 3,17 m |

| Breite | 0,85 m | 0,91 m | 1,8 m | 1,83 m | 1,43 m |

| Höhe | 0,56 m | 0,62 m | 1,19 m | 1,25 m | 1,45 m |

| Gewicht | 0,37 t | 0,43 t | 3,6 t | 4,85 t | 2,4 t |

| Höchst-Geschwindigkeit | 10 km/h | 12 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h |

| Fahrbereich | 1,5 km | 12 km | 212 km | 212 km | 200 km |

| Funk | (Kabel) | = | EP3 mit UKE6 | = | KE6 mit UKE6 |

| Zuladung | 60 kg | 75 kg (SdKfz 303a), 100 kg (SdKfz 303b) | 500 kg | 500 kg | 330 kg |

Panzerung in mm (Winkel):

| SdKfz 302 Goliath E-Motor | SdKfz 303 Goliath V-Motor | SdKfz 301 Ausf. A/B | SdKfz 301 Ausf.C | SdKfz 304 Springer | |

|---|---|---|---|---|---|

| Turm bzw Fahrerschild Vorn | - | - | 8 (24°) | 15 (22°) | 9 (20°) |

| Turm bzw Fahrerschild Seite | - | - | 8 (21°) | 8 (22°) | 9 (15°) |

| Turm bzw Fahrerschild Hinten | - | - | offen | offen | offen |

| Turm bzw Fahrerschild Oben | - | - | offen | offen | offen |

| Aufbau bzw oberer Rumpf Vorne | 5 (48°) Weichstahl | 10 (48°) Weichstahl | 10 (47°) | 20 (57°) | 10 (30°) |

| Aufbau bzw oberer Rumpf Seite | 0 | 0 | 5+8 (0°) | 20 (0°) | 3+5 (0°) |

| Aufbau bzw oberer Rumpf Hinten | 0 | 0 | 5+8 (19°) | 20 (30°) | 9 (45°) |

| Aufbau bzw oberer Rumpf Oben | 0 | 0 | 3 (90°) | 6 (90°) | 8 (75-90°) |

| Rumpf bzw unterer Rumpf Vorne | 5 (30°) Weichstahl | 10 (60°) Weichstahl | 10 (79°) | 20 (79°) | 10 (45°) |

| Rumpf bzw unterer Rumpf Seite | 0 | 0 | 5+8 (0°) | 20 (0°) | 3+5 (0°) |

| Rumpf bzw unterer Rumpf Hinten | 0 | 0 | 5+8 (55°) | 20 (55°) | 9 (45°) |

| Rumpf bzw unterer Rumpf Unten | 0 | 0 | 4 (90°) | 6 (90°) | 8 (90°) |

Herstellung:

| SdKfz 302 Goliath E-Motor | SdKfz 303 Goliath V-Motor | SdKfz 301 Ausf. A/B | SdKfz 301 Ausf.C | SdKfz 304 Springer | |

|---|---|---|---|---|---|

| Stückzahl | 2.650 | 4.929 | 12 Prototypen, 616 Ausf.A, 260 Ausf.B | 305 | 50 |

| Stückpreis | 3.000 RM | 1.000 RM | 28.000 RM (Ausf.A) | ? | ? |

| Produktion | April 1942 - Jan 1944 | April 1943 - Jan 1945 | April 1942 - Nov 1943 | Dez 1943 - Sep 1944 | Okt 1944 - Feb 1945 |

Quellenangaben und Literatur

Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundeswehr (Werner Oswald)

Encyclopedia of German Tanks of World War Two (P.Chamberlain, H.L.Doyle)

Krieg der Panzer (Piekalkiewicz)

The Encyclopedia of Weapons of World War II (Chris Bishop)

Weitere interessante Beiträge: